Blüte von Lemna minor Abbildung aus Schmeil 1920

Wasserlinsen werden entweder zu den Aronstabgewächsen (Araceae) gezählt oder sie werden als eigenständige Familie (Lemnaceae) betrachtet.

Zu der Gruppe gehören neben den bekannten Lemna minor

noch einige andere Arten aus verschiedenen Gattungen. Die Kleinsten sind Wolffia angusta. Ein geradezu

staubfeines Gewächs. Die Schwimmblätter sind gerade einmal 0,5 - 0,8 mm lang

und 0,2 bis 0,4 mm breit. Nicht dass die übrigen 11 Wolffia-Arten nennenswert größer wären. Auch die 11 Wolffiella-Arten sind nicht besonders

beeindruckend. In der Gattung Lemna gibt es 14 Arten von denen außer der lästigen Lemna minima noch Lemna

trisulca und Lemna gibba recht gut bekannt sind. Dazu kommen noch zwei Spirodela-Arten

(S. polyrhiza und S. intermedia) und Landoltia punctata. Insgesamt sind es 38 Arten, die heute in der

Familie der Lemnaceae bekannt sind.

Hauptsächlich vermehren sie sich vegetativ, aber sie sind echte Blütenpflanzen. Die winzigen Blüten bilden

sich auf der Oberseite der Schwimmblätter. Das Blühen ist aber sehr selten und kommt im Aquarium so gut wie nie vor.

Wasserlinsen für Aquarianer und Teichbesitzer oft ein Ärgernis,

weil sie sich rasent schnell vermehren und innerhalb kürzester Zeit die

gesamte Wasseroberfläche bedecken. Unter Wasser wachsende Pflanzen bekommen dann kein Licht mehr und sterben nach einiger Zeit ab.

Goldfische, Enten und andere Tiere fressen die kleinen Schwimmpflanzen.

Meist reicht die Menge der Mäuler aber nicht aus, um die

Wasserlinsen effektiv zu reduzieren. Lemna minor ist übrigens auch essbar. Sie schmeckt aromatisch und erinnert etwas an Feldsalat.

Beim Abfischen muss man jedes einzelne Blatt erwischen. Dabei werden sie oft nach unten gestrudelt und

tauchen erst Stunden später aus dem Pflanzendickicht wieder auf. Selbst kleinere Sprossteile dürfen nicht im Aquarium bleiben, denn aus den Knospen in

den Taschen werden wieder ganze Pflanzen. Durch so manches Netz mag da etwas hindurchschlüpfen.

Der Grundbauplan besteht aus

einem Blatt mit Taschen an den Seiten (Lemna,

Spirodela) oder einer Tasche an der Basis (Wolffia, Wolffiella) in denen Anlagen für weitere Blätter liegen.

Bei Lemna trisulca sind die Sprossglieder lang gestreckt und "gestielt". Bei den übrigen Arten sind wirken

die einzelnen Blättchen wie zusammengesteckt. Auf der Oberseite der Blätter entstehen manchmal Blüten. Sie bestehen aus einem Stempel und 1 bis 3

Staubblättern. Bei Wolffia und Wolffiella sind diese Blüten in einer oder zwei kleinen Gruben eingelassen. Bei Spirodela

und Lemna wachsen sie aus dem Blatt und sind von einer Spatha umgeben. Aus jedem Blättchen blühender Wasserlinsen

gehen so 1 bis 2 Samen hervor.

Die Unterscheidung der Arten ist nicht einfach. Die Größe und die Form der Blätter und die Wurzeln sind ein

Hinweis. Wolffia und Wolffiella sind wurzellos.

Lemna und Spirodela haben Wurzeln.

In Aquarien sind vor allem Lemna minor und Landoltia punctata verbreitet. Man kann sie daran unterscheiden,

dass Lemna minor nur jeweils eine Wurzel pro Blatt hat, während es bei Landoltia

mehrere sind.

Als Aquarianer betrachten wir Wasserlinsen als unsere natürliche Feinde. Sie vermehren sich sinnlos und bilden dichte

Schichten auf der Wasseroberfläche unserer Aquarien, durch die kein Licht mehr

zu den kostbaren Pflanzen darunter gelangt. Kurz ins Becken greifen und eine Kleinigkeit richten, ist gefolgt von elendigem Wischen und Rubbeln, bis

man die klebrigen Dinger wieder von den Armen ab hat. Sie kleben an den Klamotten und in den Haaren, gerne auch mal im Bart, wenn Mann einen hat.

Sie auszumerzen ist unmöglich. Selbst tägliches Abfischen bringt nichts. Aus einem einzelnen Blattfragment

werden innerhalb weniger Tage wieder geschlossene Wasserlinsendecken. Im

Idealfall verdoppelt sich eine Population von Lemna minor innerhalb von 3 Tagen.

Es gibt zahlreiche Ideen, wie man mit Hilfe von tierischen Helfern Wasserlinsen los wird (Wawrzynski 2009). Wer es probiert

hat, weiß, dass Wasserlinsen erst verschwinden, wenn nichts anderes Fressbares mehr da ist. Bei einigen Helfern wie Pomacea canaliculata

ist das erst nach der Auslöschung sämtlicher Pflanzen der Fall.

Mit Hilfe eines selbst gebauten Oberflächenabzugs ist die Wasserlinsenbeseitigung deutlich einfacher. Auf die Ansaugöffnung

eines Pumpenkopfes wird ein Trichter aus dem oberen Teil einer Wasserflasche gesetzt. In den Trichter kommt eine Stück

Filterwasser oder ein Filterschwamm. Dann setzt man den Trichter so in das Aquarium ein, dass die Pumpe Wasser über den Rand saugt. Der

Wassersatnd im Trichter ist immer einige Millimeter unterhalb des Wasserspiegels des Aquariums. Bei stärkeren Pumpen ist ein

längerer Trichter nötig, damit keine Luft eingesaugt wird.

Die Wasserlinsen treiben mit dem Wasserstrom zum Trichter und bleiben darin hängen. Auf der AusstrÖmÖffnung der Pumpe kann

eine Verlängerung aufgesetzt werden. Dadurch gibt es keine GegenstrÖmung in der Nähe des Trichters, die die Linsen

wieder forttreibt.

Wasserlinsen (Lemna minor) eigenen

sich hervorragend für Toxizitätsstudien, weil Umweltgifte ihre Vermehrungsrate

senken und ihren Stoffwechsel beeinflussen. Da sie leicht zu kultivieren sind,

kann man sie gut auch für Stoffwechselstudien verwenden. Sie binden schnell

große Mengen an Nährstoffen und sind darum ideale Pflanzen für Biokläranlagen.

Sie sind an sich ungiftig und gut als Futter für Rinder, Schweine und Hühner

geeignet. Dazu sind sie auch noch würzig und schmackhaft und eignen sich mit

ihrem Brunnenkresse ähnlichen Aroma gut für Brotaufstriche.

Synonyme:-

Herkunft:

weltweit

Aussehen:

Die einzelne Pflanzen besteht aus 1 bis 5 kleinen

ovalen bis eiförmigen Blättchen. Diese haben einen Durchmesser von 1-8

mm. Die Oberfläche ist fettig glänzend. Die Unterseite ist glatt,

teilweise rötlich. An der Seite haben die Blättchen zwei

kleine Taschen aus denen die neuen Blätter hervorgehen. Die

Pflanzen treiben frei auf der Wasseroberfläche.

An jedem Blatt ist eine Wurzel. Die Blüten haben jeweils eine

Narbe und zwei Antheren. Sie sind von einer Hülle umgeben.

Temperatur: 0 bis 32 °C

pH-Wert: 5,5-8,0

Härte: 2-30 °KH

Licht: mittel bis viel

Sonstiges:

Lemna minor ist sehr anspruchslos. Sie ist frostresistent und wächst auch bei Temperaturen über 30 °C

noch weiter. Sie verträgt pH-Werte von 3,2 bis 10 und kann auch noch minimale

Nährstoffmengen im Wasser nutzen.

Die Pflanzen wachsen schnell. Innerhalb von drei Tagen

kann sich der Bestand verdoppeln. Im Aquarium nehmen dichte Bestände

viel Licht. Starke Wasserbewegung und pH-Stürze schaden den Pflanzen. Bei Eisenmangel werden sie gelb bis weiss.

Sie können als Futter für Goldfische und Schildkröten

verwendet werden. Man sollte sie besser nicht aus dem Freiland entnehmen,

da sich Planarien und Hydra (Süsswasserpolypen) in den Beständen

aufhalten können und so eingeschleppt werden.

Synonyme:

-

Herkunft:

Europa

Aussehen:

Die einzelnen Glieder sind flach, schmal einförmig

mit einer zu einem Stiel verschmälerten Basis. Die einzelnen Pflanzen

verhaken sich zu locken, unter der Oberfläche schwimmenden Posltern.

Jedes Glied hat eine einzelne Wurzel. Die Blüten und die Adventivpflanzen

bilden sich in seitlichen Taschen. Jede Blüte hat in einer Hülle

zwei Staubblätter und eine Narbe. Es gibt nur jeweils eine Samenanlage.

Die generativen Pflanzen schwimmen auf dem Wasser.

Temperatur: -40 bis 26 °C

pH-Wert: 5,5-8,0

Härte: 2-30 °KH

Licht: mittel bis viel

Sonstiges:

Die Pflanzen wachsen im Vergleich zu den anderen Arten

langsamer. Sie bevorzugen kühleres Wasser und eignen sich besser für

den Teich als für warme Aquarien. Sie können aber auch als Laichsubstrat

für Fische in Aquarien bis 26 °C genutzt werden.

Im Winter sinken die Pflanzen auf den Grund und wachsen

dort langsamer weiter.

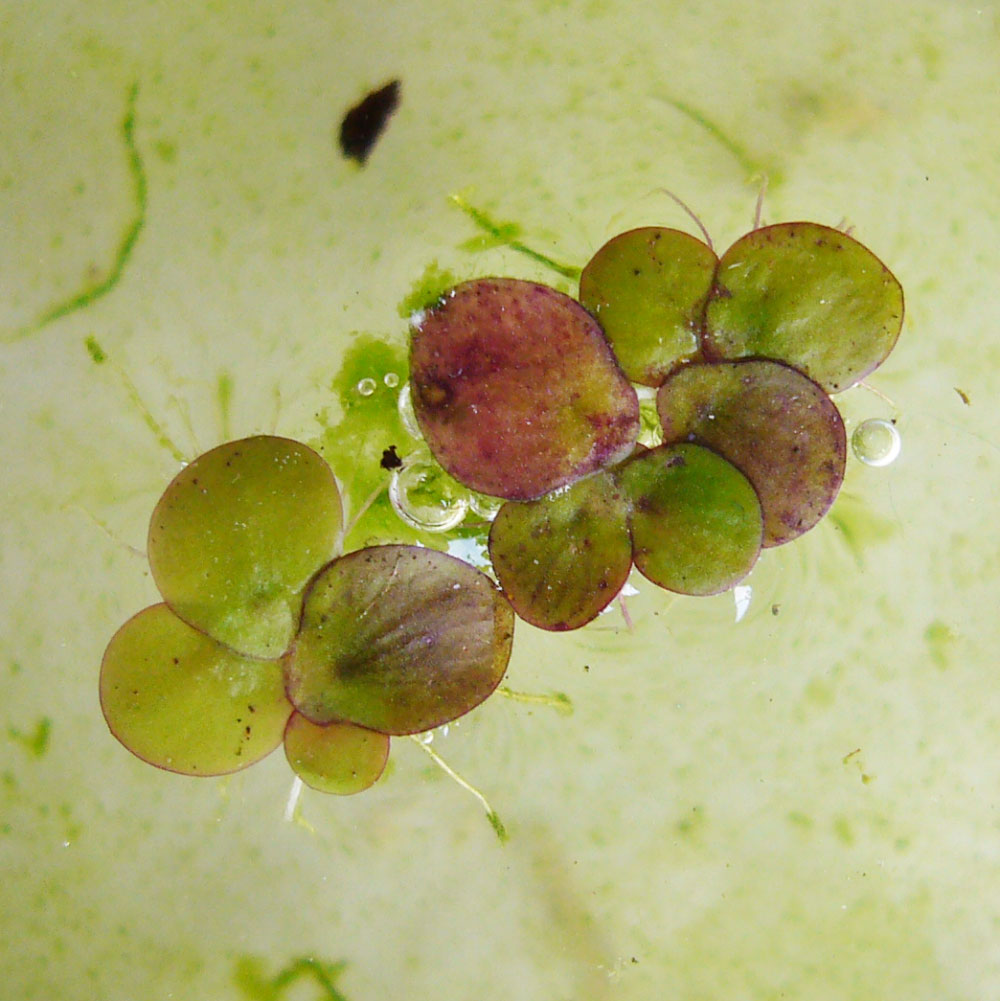

Synonyme:

Lemna polyrhiza Linné 1753

Herkunft:

weltweit in den gemäßigten Zonen

Aussehen:

Die Pflanzen besteht aus einzelnen, schwimmenden Blättern.

Diese sind eiförmig, 0,15 bis 1 cm lang und 1,5 bis 8 mm breit. An

der Basis befindet sich eine rundliche Schuppe. Die Oberseite ist grün

bis rötlich, die Unterseite oft rötlich. Seitlich befinden sich kleine

Taschen aus denen sowohl die Tochterglieder als auch die Blüten hervorgehen.

Die 5 bis 20 Wurzeln an der Unterseite sind meist rötlich. Die Blüten

sind selten. Sie wachsen einzeln oder zu zweit in den Taschen an der Sproßbasis.

Die Blüten haben zwei Staubblätter und eine Narbe. Es wird meist

nur einer, selten zwei Samen gebildet.

Temperatur: 0 bis 36 °C

pH-Wert: 4,0-8,0

Härte: 2-30 °KH

Licht: mittel bis viel

Sonstiges:

Das Wachstum stoppt bei über 38 °C. Mit Hilfe

von Turionen (Winterknospen) können Temperturen bis zu minus 40 °C

überstanden werden.

Synonyme:

Lemna arrhiza Linné 1771

Herkunft:

Europa, Afrika und Südamerika

Aussehen:

Die einzelnen Blätter dieser winzigen Schwimmpflanze

sind kugelig oder ellipsoid. Sie sind ganzrandig 0,5 bis 1,5 mm lang und

0,4 bis 1,2 mm breit. Die Unterseite ist bauchig. Die Blüten sind

einzeln in kleinen Gruben auf der Blattoberseite. Sie haben eine Narbe

und ein Staubgefäß. Es gibt jeweils nur eine Samenanlage.

Temperatur: 20 bis 28 °C

pH-Wert: 5,5-8,0

Härte: 2-30 °KH

Licht: mittel bis viel

Sonstiges:

Bei Temperaturen über 32°C hört das Wachstum auf. Es werden jedoch vorrübergehend Minustemperaturen vertragen.

In der Aquaristik spielt die Pflanze keine Rolle. Sie bildet nur sehr dünne Schichten auf der Wasseroberfläche. Wegen ihrer geringen Größe

lassen sie sich mit einem normalen Netz nicht abfischen. Starke Wasserbewegung

vertragen sie nicht.

Literatur:

C.R. Mestmayer, D. D. Culley, L. C. Standifer, K. L. Koonce (1984): Solar Energy conversation efficiency and growth aspects of Duckweed,

Spirodela punctata (G.F.W. Mey.) Thompson.- Aquatic Botany 19, 157-170

A. Gutjahr (1997): Wasserlinsengewächse: Kleine Pflanzen - große Wirkung.- Aquarium heute 15(3), 603-605

C. Hildebrand, M. Wilstermann-Hildebrand (2011): Do it yourself - Ein Oberflächenabzug gegen Wasserlinsen.- Amazonas 39, 72-73

C. Kasselmann (2010): Aquarienpflanzen.- 3. Auflage, DATZ-Atlanten, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart

C. Kasselmann (2009): Lemnacea - Wasserlinsen - nicht nur Plage, sondern auch Faszinosum!.- DATZ 11/2009, 46-49

O. Schmeil (1920): Lehrbuch der Botanik.- Verlag von Quelle und Meyer in Leipzig

R. Wawrzynski (2009): Wenn Wasserlinsen zum Problem werden.- DATZ Aquarienpraxis 9/2009, 48-50

H.C.D. De Wit (1990): Aquarienpflanzen.- 2. überarbeitete Auflage, übersetzt aus dem Niederländischen von Dr. Edy Roche, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim)

© Wilstermann-Hildebrand 2000 - 2025

Impressum

Datenschutzerklärung