Bezeichnung von oberirdischen Pflanzenteilen

Manchmal möchte man eine Pflanze bestimmen, die man irgendwo gefunden hat. Aber wonach soll man suchen, wenn man keine

Begriffe für das kennt was man vor sich sieht? Eine Pflanze aussagekräftig zu beschreiben oder die Beschreibungen von

Pflanzen zu vertstehen, ist schwer, wenn die nötigen Vorkenntnisse fehlen. Darum habe ich hier einen Überblick über die

Merkmale von Pflanzen zusammengestellt.

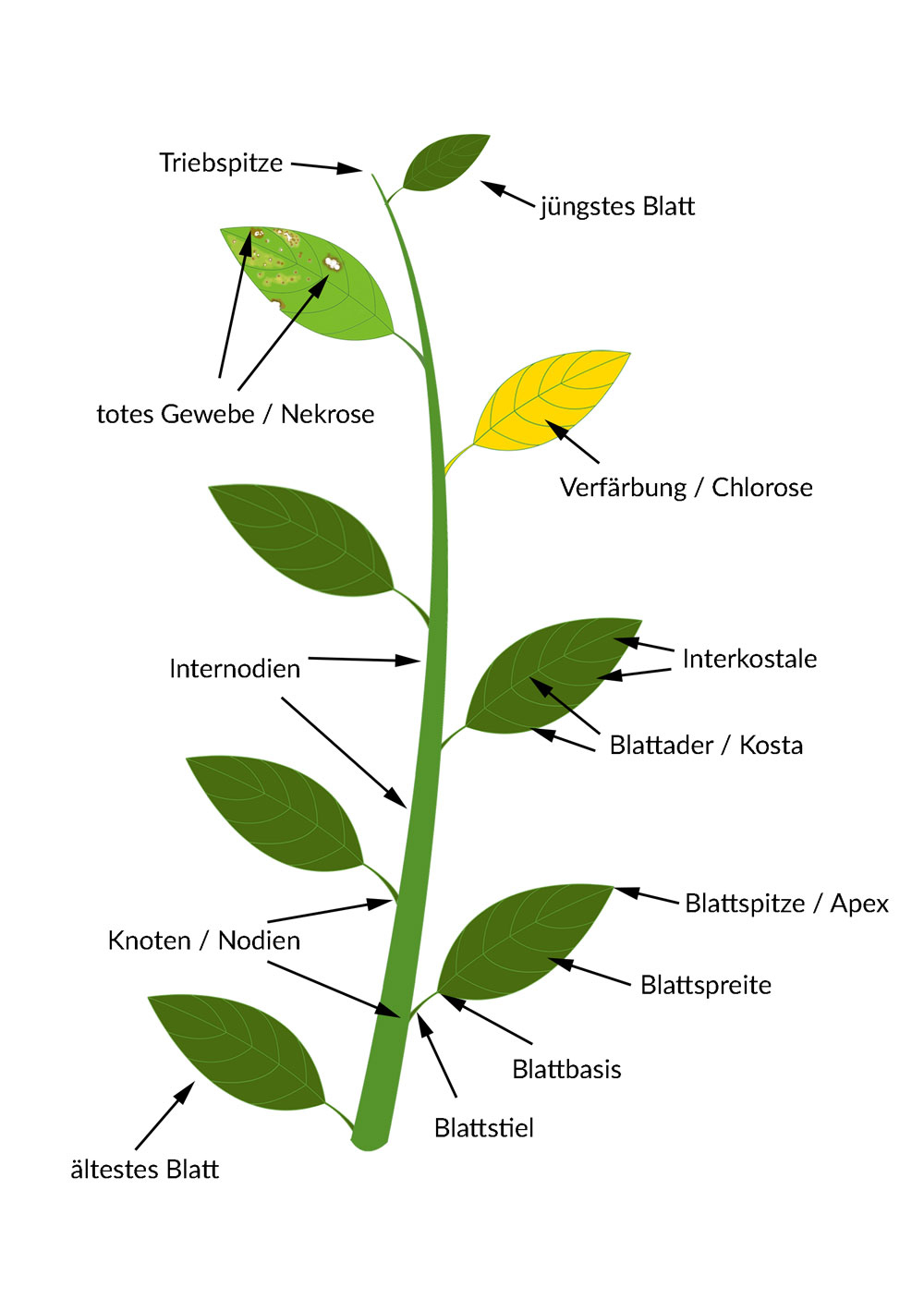

Für alle Teile einer Pflanze gibt es Fachbegriffe, die sie exat definieren. Zur Beschreibung von Pflanzen, Schädlingsbefall oder Mangelsymptomen ist es wichtig, diese Begriffe zu kennen.

Der Vegetationskegel oder Apex ist die Spitze eines Triebes. Hier wächst die Pflanze und bildet neue Blätter.

Bei Pflanzen mit gestrecktem Stängel ("Stängelpflanzen") wie Tomaten, Gurken oder

Ludwigien ist er oben an der Triebspitze. Im Apex werden unter anderem Hormone gebildet,

die das Wachstum von Seitentrieben unterbinden. Wird die Triebspitze entfernt, wächst ein Stängel nicht mehr weiter in die Länge.

Stattdessen treiben an den Blattknoten weiter unten Seitentriebe aus.

Bei Pflanzen mit gestauchtem Trieb, bilden sich eine Blattrosetten am Boden.

Solche "Rosettenpflanzen" sind zum Beispiel Kopfsalat, Kopfkohl, Wegerich und unter den Aquarienpflanzen Echinodorus

und Wasserkelche.

Bei ihnen sitzt der Vegetationskegel in der Mitte zwischen den Blättern und wird auch als "Herz der Pflanze" bezeichnet.

Das jüngste Blatt befindet sich immer direkt am Vegetationskegel.

Bei Stängelpflanzen ist es an der Triebspitze, bei Rosettenpflanzen in der Mitte der Rosette (Herzblätter).

Junge Blätter haben während ihrer Entwicklung manchmal eine andere Färbung als die älteren Blätter.

So sind zum Beispiel die jungen Blätter von Anubias barteri var. coffeifolia zunächst rotbraun und

werden erst später dunkelgrün. Bei vielen Echinodorus-Sorten sind die Herzblätter rot oder rosagefärbt

oder weisen Flecken auf, die zum Teil später verschwinden.

Das älteste Blatt befindet sich bei Stängelpflanzen unten am Stängel und bei Rosettenpflanzen ganz außen in der Rosette.

Da die Lebensdauer von Blättern begrenzt ist, sterben ständig ältere Blätter ab, während am Apex neue gebildet werden.

Die Länge der Blattlebensdauer hängt von der Pflanzenart und von ihrem Ernährungszustand ab.

Je länger die einzelnen Blätter leben, desto länger ist der belaubte Teil des Stängels bzw. desto größer ist die Blattrosette.

Aus den älteren Blättern können Pflanzen manche Nährstoffe mobilisieren und zum Vegetationskegel und

in die Wurzelspitzen transportieren, um sie dort zur Bildung neuer Blätter oder Wurzeln zu nutzen.

Das geschieht zum Beispiel, wenn Pflanzen umgepflanzt werden oder aus der Überwasserkultur ins Aquarium oder in den Teich kommen.

Sie nutzen dann die Nährstoffe aus den alten Blättern, um anzuwachsen. Es werden darum immer einige Blätter nach dem Umsetzen gelb werden.

Die älteren Blätter zu entfernen, "weil sie sowieso gelb werden und absterben" ist deshalb unsinnig.

Es hat lediglich zur Folge, dass die Nährstoffe dann aus jüngeren Blättern entzogen werden und diese dann vorzeitig absterben.

Bei Gehölzen und Stauden ist beim Umpflanzen im eigenen Garten ein Rückschnitt um etwa ein Drittel sinnvoll,

weil beim Ausgraben Wurzelmasse verloren geht und die gekürzten Wurzeln nicht sofort genug Wasser und Nährstoffe für die im Verhältnis dazu nun so große Blattmasse liefern können.

Zudem hat der Rückschnitt den Effekt, dass die Triebe sich besser verzweigen und die Pflanze kompakter wird.

Beim Pflanzen von Containerware mit Wurzeln ist der Rückschnitt dagegen oft unnötig.

Zum einen werden die Pflanzen mit einem kompkletten Wurzelballen eingesetzt und zum anderen sind sie oft bereits geschnitten.

Als Blattknoten (Nodus) wird der Punkt an einem Stängel oder Rhizom bezeichnet,

an dem ein Blatt sitzt. Hier befinden sich in der Regel auch Knospen für Seitentriebe und Blüten. Nodus ist das lateinische Wort für Knoten und Nodien ist die Mehrzahl davon.

Die Internodien sind die Stängelabschnitte zwischen zwei Blattansätzen.

"Inter" bedeutet "zwischen" und die Nodien sind die Blattknoten. Internodien sind also "Zwischenknotenabschnitte".

Die Fläche des Blattes wird als Blattspreite bezeichnet.

An der Stängelseite ist die Blattbasis und die Spitze wird auch als Apex bezeichnet. Das ist etwas verwirrend, weil auch der Vegetationskegel Apex heißt. Aber Apex bedeutet eben nur "Spitze".

Durch das Blatt ziehen sich Bündel aus Leitgefäßen, die Nährstoffe und Wasser transportieren.

Sie sind als Blattadern oder Blattrippen zu sehen. Der Fachbegriff für die Adern ist "Kosta".

Interkostalen sind die Flächen zwischen den Blattadern (Kosta).

Die Interkostalen können gewölbt sein und sind manchmal anders gefärbt oder anderes behaart als die Blattadern.

Bei der Diagnose von Mangelsymptomen ist interessant, ob die Blattadern sich in gleichem Maße verfärben wie die Interkostalen.

Eine Chlorose ist eine Verfärbung an einem Pflanzenteil. Immer wenn eine Pflanze eine untypische Färbung zeigt, handelt es sich um eine Chlorose.

Oft werden Pflanzenteile gelblich. Es können aber auch Rotfärbungen, Blaufärbungen oder ein Ausbleichen vorkommen.

Nekrosen sind Stellen mit abgestorbenem Gewebe.

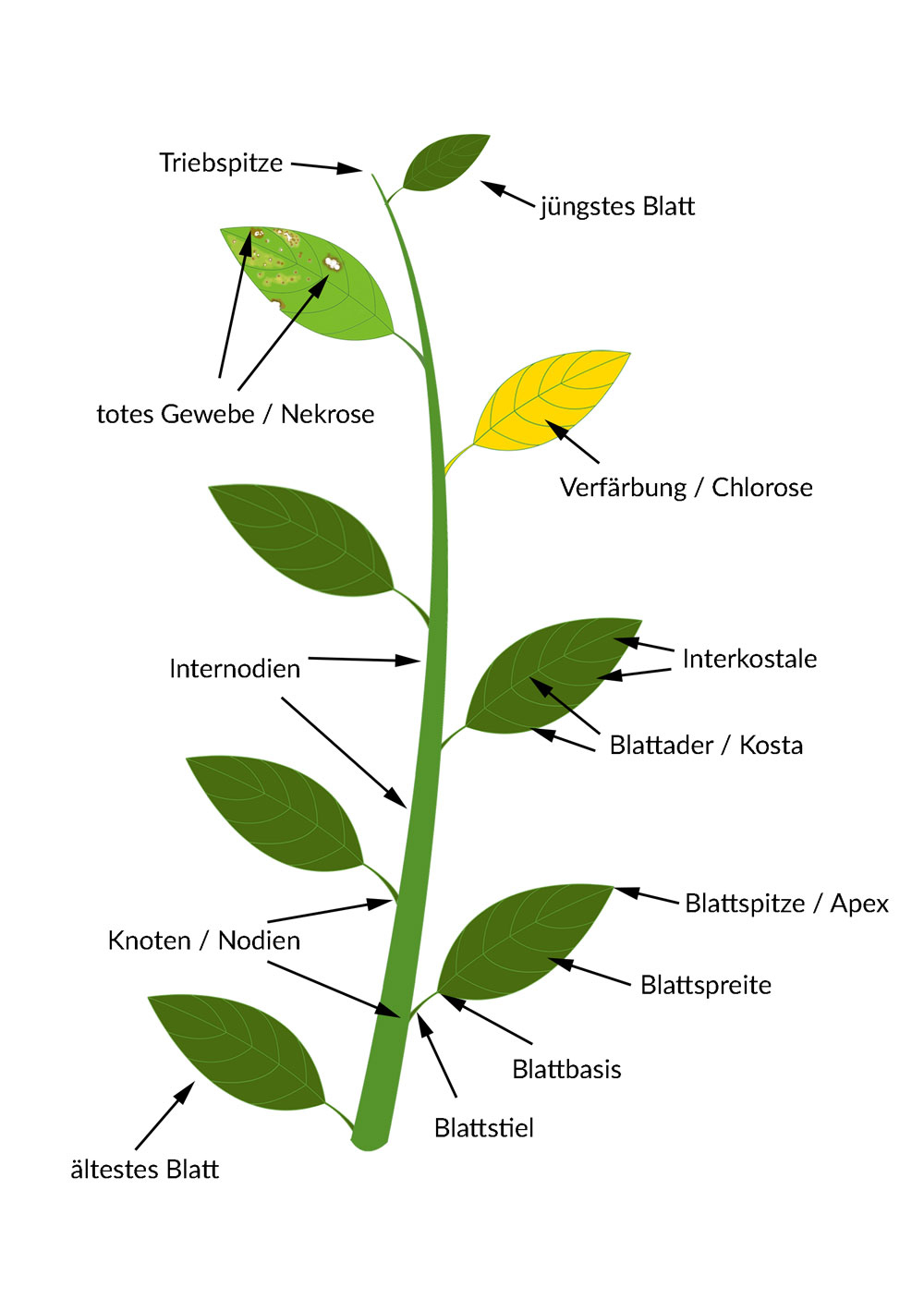

Der zellulare Aufbau von Blättern ist an ihre Funktion und ihre Umwelt angepasst.

Abhängig von der Anpassung an ein Leben an Land oder im Wasser und im Licht oder im Schatten,

gibt es mehrere gleiche oder auch verschieden strukturierte Zellschichten.

Bei Landpflanzen und bei Schwimmpflattern von Wasserpflanzen sind große Hohlräume

zu finden, die mit einem verzweigtes Luftgefäßsystem (Aerenchym) verbunden sind und für den Gasaustausch mit der Luft sorgen.

Es zieht sich durch die ganze pflanze und reicht bis in die Wzrzeln.

Besonders stark ausgeprägt ist das Aerenchym bei Sumpfpflanzen wie Echinodorus und auch bei Seerosen.

Sie versorgen auf dem Wege ihre Wurzeln im Boden mit Sauerstoff und transportieren Kohlendioxid nach oben.

Bei der Betrachtung von Pflanzen fällt uns zuerst die Farbe von Blüten und Blättern auf. Gerade die Beschreibung von Farben ist aber sehr schwierig. Es hat vermutlich jeder eine etwas andere Vorstellung davon wie "Kanariengelb" oder "Purpur", "Lila" oder "Violett" aussehen. Und wer keine Malven kennt, kann mit dem Begriff "Malvenrosa" gar nichts anfangen. Die Färbung von Pflanzenteilen ist zudem nicht nur durch die Art und die Sorte bedingt, sondern auch von den Umweltbedingungen und dem Entwicklungszustand. Auch die Nährstoffversorgung beeinflusst die Blattfarbe. Es ist darum ganz sinnvoll sich einmal Gedanken über die Farbe von Blättern zu machen.

Die Farbe von Laubblättern ist in der Regel vom Blattgrün (Chlorophyll) bestimmt.

Je nach Dichte des Blattgrüns und dem Vorhanden sein von anderen Farbstoffen

variiert die Blattfarbe von gelblich über mittel grün zu dunkel grün. Bei der Beschreibung der Blattfarbe ist oft der

Eindruck sehr subjektiv und abhängig von der Lichtquelle (HQI, LeuchtstoffrÖhre, Tageslicht). Auch Fotos können keine

absolute Farbwahrheit wiedergeben. Sie sind abhängig vom Licht zur Zeit der Aufnahme, dem Filmmaterial und dem Fotopapier

bzw. von der digitalen Bearbeitung und von der Einstellung des Bildschirms. Abhängig vom Blattalter und dem Ernährungszustand

verändert sich die Blattfarbe einer Pflanze. In der Regel lässt sie sich darum am Besten im Vergleich mit anderen Pflanzen

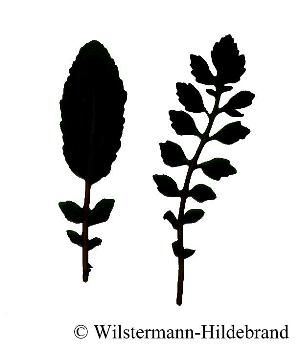

einordnen. Die zwei Bilder unten stellen die Normalform des Pfennigkrauts (Lysimachia nummularia) dem Goldpfennigkraut gegenüber. Auf beiden

Bildern sind die gelben Blüten der Pflanzen zu sehen. Im linken Bild ist deutlich ein Farbunterschied zwischen Blättern und

Blüten zu erkennen, im rechten Bild kaum.

Beim normalen Pfennigkraut sind die Blätter grün. Beim Goldpfennigkraut sind die Blätter gelblich, gelb-grün oder hell grün.

Gelb, Orange und Rot in den Blättern werden durch Carotinoide und Anthociane hervorgerufen.

Carotinoide sind fettlÖsliche Pigmente. In der Gruppe werden Carotine und Xanthophylle unterschieden. Carotine enthalten in

ihrer Molekülstruktur keinen Sauerstoff.

Xanthophylle enthalten Sauerstoff in verschiedenen aktiven Gruppen.

Xanthophylle (z. B. Lutein, Fucoxanthin) sind in den Chloroplasten enthalten. Bei einigen Pflanzen sind sie so hoch konzentriert, dass sie die

Farbe des Chlorophylls überdecken.

Anthocyanen sind wasserlÖsliche ZuckerabkÖmmlinge. Sie sind rote, orange oder rotviolett. Sie können sich bei

ErnährungsstÖrungen, die mit Energiemangel einhergehen in den Blattstielen und Adern ablagern

(z. B. bei Phosphatmangel).

Anthocyane werden von Pflanzen aber auch zum Schutz vor zu starkem Licht gebildet.

Bei alternden Blättern werden meist schneller die grünen Farbstoffe abgebaut, als die anderen. Darum werden bei Herbstlaub die gelben und

roten Farbanteile sichtbar.

Bei einer Panaschierung sind einige Teile der Blattfläche mit weniger Chlorophyll ausgestattet oder sogar ganz

chlorophyllfrei. Je nach dem ob sich dann keine Farbstoffe oder anders gefärbte Pigmente an den Stellen befinden ist das

Blatt dann weiß-grün, gelb-grün oder rot-gelb-grün gefleckt. Diese Chlorophylldefekte können auf spontane Mutationen zurück

zuführen sein oder durch Viren verursacht werden. Bespielsweise hat der Tomaten-Mosaik-Virus (TMV) genau davon seinen Namen.

Worauf die weißen oder rosafarbenen Blattnerven von Cryptocoryne "Rosanervis" oder Hygrophila polysperma "rosae"

zurück zu führen sind, ist nicht wirklich geklärt. Das Muster zeigt sich in Abhängigkeit von den Kulturbedingungen und kann über Monate und Jahre unsichtbar sein

bevor es plÖtzlich (zum Beispiel nach dem Umpflanzen) wieder auftritt. Die Veranlagung bleibt aber bei In-Vitro-Pflanzen erhalten.

Das dreifarbige Kirschblatt ist eine echte Rarität. Die gelben Blattadern beim Indischen Wasserstern sieht man in der

überwasserform besonders gut.

Die Aderung an Cryptocoryne cordata var. siamensis "Rosanervis"

ist nicht immer so schön ausgeprägt.

Wenn Pflanzen von ihrer normalen Blattfarbe abweichen, dann spricht man von Chlorosen. Dabei kann es sich sowohl um

Symptome von Nährstoffmangel als auch um

Folgeerscheinungen von Schädlingsbefall handeln.

Meist werden Aufhellungen sichtbar, weil die Bildung vom grünen Blattfarbstoff gestört ist. Rotfärbungen oder bläuliche Verfärbungen werden

durch die Ansammlung von niedermolekularen Zuckern (Anthocyane) verursacht.

Sehr auffällig ist die Aufhellung an jungen Blättern durch Eisenmangel (links). Rote Verfärbung der Blattadern bei Phosphatmangel (rechts).

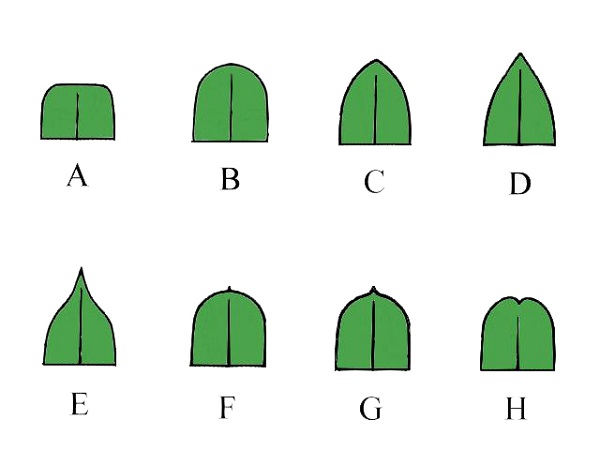

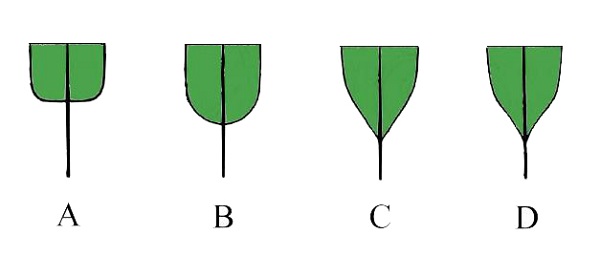

Bei Laubblättern werden verschiedene Grundformen unterschieden. Dabei ist die Ausprägung des Blattrandes unerheblich und wird

vorerst nicht berücksichtigt. Das untere Ende oder die Basis ist die Seite, an der der Blattstiel ansetzt. Die Spitze oder

Apex die entsprechend gegenüber liegende Seite. Die Blattgrundform wird in der Regel in Abhängigkeit von dem Verhältnis der

Länge zur Breite definiert. Die Erklärungen zu den verschiedenen Begriffen sind weiter unten erklärt. Sie sind über die Links

direkt erreichbar. Umgekehrt ist jede Beschreibung wieder mit einer Abbildung verlinkt.

Als kreisrund wird eine Blattform bezeichnet, die so lang wie breit mit

einem kreisförmigen Umriss ist. Rundlich nennt man Blätter, die fast - aber

nicht völlig - rund sind. In der Regel sind sie etwas länger als breit. Bei elliptischen

Blättern ist die Blattlänge 1,5 bis 2,5 mal so groß wie die Blattbreite. Das Blatt hat

seine breiteste Stelle in der Mitte. Eiförmigbedeutet, dass das Blatt 1,5

bis 2,5 mal so lang wie breit und unterhalb der Mitte am breitesten ist. Bei verkehrt eiförmigen Blättern ist die breiteste Stelle oberhalb der Mitte. Spatelförmige oder spatelige

Blätter haben eine runde Blattspitze, sind im oberen Drittel am breitesten und werden zum Stiel hin mit konkaven Blatträndern

immer schmaler. Bei einem spatelförmigen Blatt nähert sich der Blattrand dem

Stiel allmählig in konkaven BÖgen. Lanzettliche Blätter sind 3 bis 8 mal so

lang wie breit. Sie verschmälern sich zu beiden Seiten mit bogigen (konvexen) Blatträndern. Dabei ist die breiteste Stelle

etwa in der Mitte. Bei einem eilanzettlichem Blatt ist die breiteste Stelle deutlich unterhalb

der Mitte. Als länglichwerden Blätter bezeichnet, die 3 bis 8 mal so

lang wie breit sind, aber gerade, mehr oder weniger paralell verlaufende Blattränder haben. Diese Form

wird als linealisch bezeichnet, wenn das Verhältnis von Länge zu Breite größer ist als 10. Bei

Wasserpflanzen spricht man dann auch von bandförmigen Blättern. Das ist zum Beispiel bei

Vallisnerien und Crinum der Fall. Sehr schmale, feine Blätter werden auch als

haarförmig bezeichnet. Nadelförmige Blätter sind schmal und starr. Sie

sind über die gesamte Länge gleich breit. Pfriemliche Blätter werden

dagegen von der Basis zur Spitze immer schmaler. Sie sind im Querschnitt fast rund. Wenn ein Blatt

am Grund stark gefaltet ist, den Stengel umschließt und seitlich so stark zusammengedrückt ist, dass sich die Blattränder

dadurch dem Stengel zuwenden, wird das als schwertförmig bezeichnet. Das tritt zum Beispiel bei

Kalmus und Schwertlilien auf. Keilförmig sind Blätter, die an

der Spitze am breitesten sind und sich zur Basis hin verschmälern. Diese Blätter sind etwa 1 bis 3 mal so lang wie breit.

Ebenso geformt aber mit der breiten Seite unten sind dreieckige Blätter. Rautenförmige oder rhombische Blätter sehen aus wie auf die Spitze gestellte

Vierecke. Solche findet man zum Beispiel bei der Wassernuß. Herzförmige Blätter haben an der

Basis einen spitzen Einschnitt in dem der Stiel ansetzt oder mit der sie ohne Stiel direkt am Stängel sitzen. Die Blätter

sind etwa 1 bis 1,5 mal so lang wie breit. Befindet sich der Einschnitt an der Blattspitze und der Stiel an der anderen

Seite, ist das Blatt verkehrt herzförmig. Wenn das Blatt rundlich

oder querelliptisch (breiter als lang) ist und einen tiefen Einschnitt am Grund hat, der zwei breite, abgerundete Basallappen

trennt, dann wird es als nierenförmig bezeichnet. Bei pfeilförmigen Blättern ist die Spreite dreieckig mit Basallappen, die spitz und nach hinten gerichtet

sind. Bei spießförmigen Blättern sind die spitzen Basallappen rechtwinklig

zur Seite gerichtet. Schildförmige Blätter sind oft rund oder rundlich,

können aber auch andere Formen haben. Bei ihnen setzt der Blattstiel in der Spreitenmitte auf der Unterseite an. Die Spreite

steht also senkrecht auf dem Stiel. Das ist zum Beispiel bei Hydrocotyle verticilliata der Fall. Es gilt auch für alle

Schwimmblätter von Seerosengewächsen und Seekannen.

Bei Kleefarn ist das schildförmige Blatt in

3 oder 4 keilförmige Segmente unterteilt.

Als Blattbasis wird das Ende mit dem Stiel bezeichnet, bzw. dasjeneige, das am Stängel oder Rhizom sitzt. Die Spitze befindet

sich entsprechend am anderen Ende. Die Blattspitze muss nicht immer als Spitze ausgeformt sein. Beispielsweise haben

kreisrunde, schild- oder nierenförmige Blätter keine deutliche Spitze.

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Sowohl bei der Blattspitze als auch bei der Blattbasis wird ein gerader, wie abgeschnittener, Abschluß

als gestutzt bezeichnet. Abgerundete Blattspitzen oder

Blattbasen weisen keine Spitzen oder Winkel auf. Ein keilförmiger Blattgrund wird

in geraden Linien allmählig schmaler und geht in den Stiel über. Er verschmälert sich, wenn er in konkaven Bogen schmaler wird. Die Basis kann auch als spieß-, pfeil-, nieren

oder herzförmig bezeichnet werden, wenn sie die entsprechenden Einschnitte und Basallappen aufweist, wie sie bei den

Blattformen beschrieben sind.

Blattspitzen können stumpf sein. Dann treffen die Seitenränder in einem stumpfen

Winkel (über 90°) aufeinander. Spitze Blattspitzen haben einen Winkel von weniger

als 90 °. Bei zugespitzten Blättern laufen die Seitenränder mit einem

konkaven Boden aufeinander zu. Bei stachelspitzigen Blättern befindet

sich am Ende des Mittelnerves eine kurze Borste. Wenn auf eine sonst runde Blattspitze eine kleine

Spitze aufgesetzt ist, deren Fläche nicht nur vom Mittelnerv gebildet wird, dann ist das Blatt bespitzt. Eine ausgerandete Blattspitze ist in einer

kleinen Bucht nach innen gezogen.

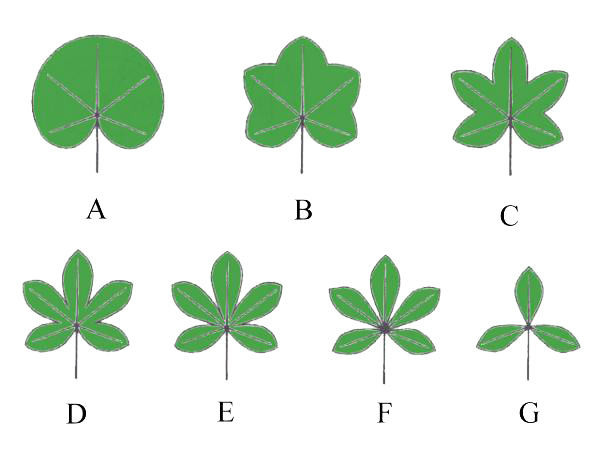

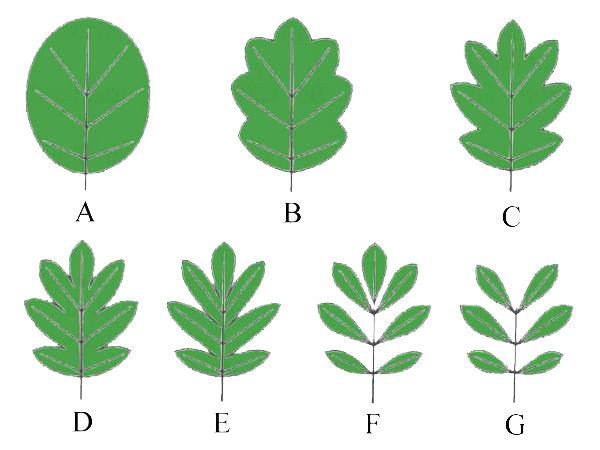

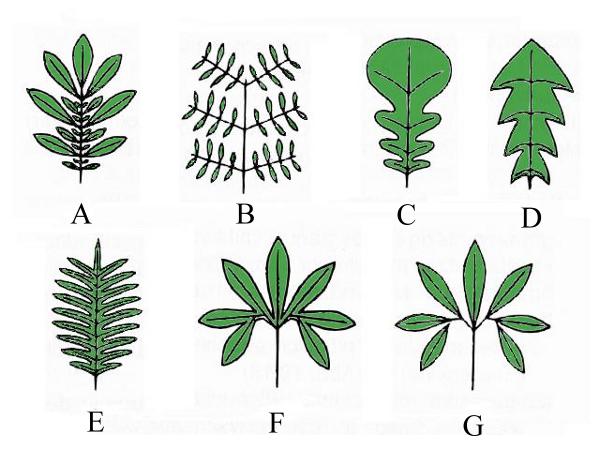

Es gibt sehr viele Blätter die auf die eine oder andere Weise gelappt, gespalten oder geteilt sind. Die einzelnen

Spreitenabschnitte werden als Blättchen bezeichnet. Dabei wird zwischen Blättern unterschieden, deren Blattadern alle aus

einem Zentrum hervorgehen und solchen, deren Seitenadern von einer Mittelader abzweigen. Bei hand- oder fingerförmigen

Spreitenabschnitten oder Blättchen gehen die Adern aus einem Zentrum hervor (z.B. Kastanie).

Bei fiederförmigen zweigen sie von einer Mittelader ab (z.B. Walnuss).

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Bei geteiltenBlättern reichen die Einschnitte bis zu 2/3 der Spreitenhälfte.

Wenn die Einschnitte bis zum Ansatzpunkt des Nervs reicht, dann spricht man von geschnittenen

(handförmig geschnittenen oder fiederschnittigen) Blättern. Paarig

gefiedert sind Blätter mit einer geraden Anzahl an Fiederblättern. Unpaarig gefiedert sind

solche mit einem Fiederblatt an der Spitze (Walnuß).

So lange die Basis der Segmente mehr oder weniger breit ist, gilt das Blatt als einfaches Blatt. Erst wenn die einzelnen

Segmente nur noch über die Nerven mit einander verbunden sind, handelt es sich um ein zusammengesetztes Blatt.

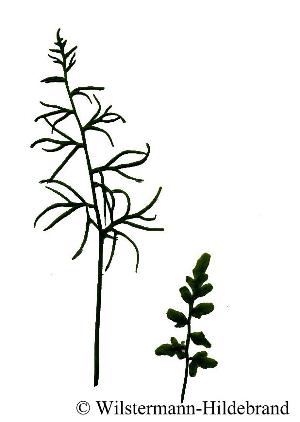

Es gibt einige Sonderformen von zusammengesetzten Blättern. Bei unterbrochen fiederschnittigenBlättern sind Fiedern unterschiedlicher Größe im Wechsel entlang der

Mittelrippe angeordnet. Das ist zum Beispiel bei Kartoffeln der Fall. Bei doppelt oder mehrfach gefiedertenBlättern, sind die Fiedern aus Fiederchen zusammengesetzt.Leierförmigsind gefiederte oder fiederlappig bis fiederschnitte Blätter mit einem

vergrößerten Endabschnitt (Brunnenkresse, Wasser-Meerrettich).

Die bekanntesten schrotsägeförmigenBlätter hat der Löwenzahn.

Die Blätter sind fiederlappig bis fiederteilig mit dreieckigen Abschnitten, deren Spitzen sich in Richtung Blattbasis

richten.Die Wasserprimel (Hottonia palustris)hat kammförmige Blätter. Die Spreite ist regelmäßig fiederteilig oder fiederschnittig mit zahlreichen

dicht stehenden, sehr schmalen Abschnitten.

Blätter, deren Spreiten sich einmal oder mehrmals in mehr oder weniger feine, nadelähnliche Segmente

aufspalten, werden als gabelteilig bezeichnet (Ceratophyllum).

Als fußförmigwerden nahezu handförmige Blätter bezeichnet, deren

Abschnitte nicht genau in einem Punkt entspringen, sonder aus einer verbreiterten Basis hervorgehen. Dabei werden fußförmig

geschnittene und fußförmig zusammengesetzte Blätter unterschieden.

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

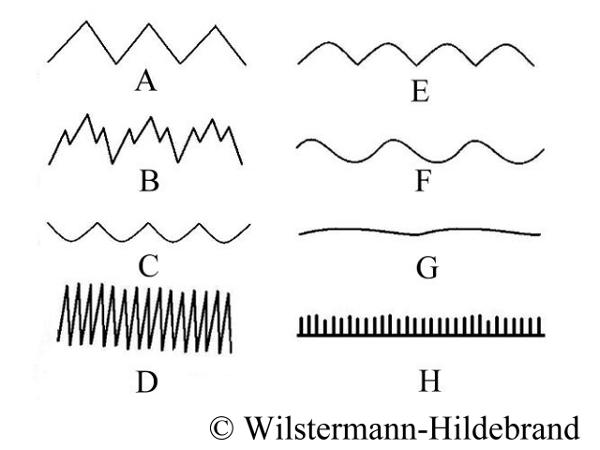

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002Wenn die Blattränder spitze Vorsprünge zwischen spitzen Buchen haben, dann sind sie gesägt. In der Regel

weisen die Sägezähne etwas in Richtung der Blattspitze. Dann sind sie vorwärtsgerichtet. Rückwärtsgerichtete Sägezähne weisen

in Richtung der Basis.Manchmal haben die Sägezähne selbst noch Zähne. Dann ist der Blattrand

doppelt gesägt.Sind die Buchten zwischen den Zähnen rund, dann ist das Blatt gezähnt. Wenn die Zähne

sehr klein sind, spricht man von gezähnelten Blatträndern.Blattränder mit sehr langen, spitzen Zähnen

sind gefranst.Abgerundete Vorsprünge mit spitzen Buchten dazwischen findet man bei gekerbten

Blatträndern.Bei gebuchteten Rändern sind die Vorsprünge und die Buchten abgerundet.Sehr flach gebuchtete Ränder werden als geschweift oder ausgeschweift bezeichnet.Wenn

der Rand mit feinen haaren besetzt ist, ist er gewimpert.

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002

Abbildung verändert nach Rothmaler 2002Blätter sind nicht immer glatt. Wenn die Ränder sich nach hinten, unten zur Mittelrippe biegen, sind sie zurück gerollt.Sind die Ränder nach oben gebogen, dann die Blätter eingerollt. So sehen zum Beispiel die jungen Blätter von Lagenandraaus.Rollen sich die Blätter wie eine Eistüte, dann sind sie zusammengerollt. Das ist zum Beispiel bei jungen Blättern von Cryptocorynender Fall.Blätter, die v-förmig an der Mittelrippe zusammengefaltet sind, werden als gefalzt bezeichnet.Wenn sich auf einer flachen oder gewölbten Blattunterseite eine erhabene, scharfkantige Rippe befindet, spricht man von gekielten Blättern.

Saisonale Pflanzen, die Trocken- oder Kälteperioden überdauern müssen, nutzen die Möglichkeit Nährstoffe in meist

unterirdischen Speicherorganen einzulagern. Eine Form der Speicherorgane besteht aus Verdickungen an den Wurzeln oder am

Sproß, die dann entsprechend als Wurzel- oder Sproßknollen bezeichnet werden. Eine andere Form ist die Zwiebel.

Knollen entstehen durch eine seitliche Ausdehnung von Wurzeln oder des Sproßes durch Zellstreckung und

Zellteilung. Die zusätzlichen Zellen lagern Speicherstoffe wie Stärke ein, die bei Bedarf abgebaut werden und als

Energielieferanten für ein weiteres Wachstum verbraucht werden. Allgemein bekannt sind die Sproßknollen von Kartoffeln. Wurzelknollen sind rundlich oder

keulenförmig. Es wird zwischen Speicherwurzeln und echten Wurzelknollen unterschieden. Speicherwurzeln haben eine typische

Wurzelform. Sie haben weiterhin eine Wurzelfunktion und nehmen Wasser und Nährstoffe auf, während sie gleichzeitig als

Speicher dienen. Solche Speicherwurzeln bildet zum Beispiel Kohlrabi. Echte Wurzelknollen sind dagegen verdickte Wurzeln, die

nur der Reservestoffspeicherung dienen. Sie helfen der Pflanze nicht bei der Nährstoffaufnahme und verankern sie nicht im

Boden. Unter den Pflanzen für Aquarien und Terrarien finden wir Wurzelknollen bei Froschlöffeln (Echinodorus), Pfeilkräutern (Sagittarien), Schlangenbart (Ophiopogon japonicus)

und Grünlilien (Chlorophytum). Sproßknollen bilden zum Beispiel die Wasserähren (Aponogeton).

Zwiebeln sind gestauchte Sproßachsen. Sie bestehen aus mehreren Schichten von Schuppenblättern. Meist

sind die äußeren Häute papierartig dünn und trocken. Teilweise werden sie schon während ihrer Entstehung so angelegt, oft

sind sie aber eingetrocknete Reste von alten Laubblättern. Die inneren Blätter sind fleischiger und schieben ihre Spitzen aus

der Zwiebel hinaus. Aus dem Zentrum gehen auch die Blütenstände hervor. Am unteren Ende bildet sich die Zwiebelscheibe aus

der die sproßbürtigen Wurzeln hervorgehen. Es können sich in den Blattachseln der Zwiebel kleinere Brutzwiebeln bilden, die

der Vermehrung dienen.

Rhizome sind unterirdische oder nahe am Boden liegende Sproßachsen, die der Nährstoffspeicherung dienen.

Die Sproße sind stark gestaucht, so dass die Blätter nahe bei einander stehen. Während die Triebspitze wächst und sich neue

Verzweigungen an den Blattknoten bilden, stirbt das Rhizom am hinteren Ende allmälig ab, während die Reservestoffe verbraucht

werden. Ein Rhizom wird länger, wenn die Pflanze gut versorgt ist und schneller Nährstoffe einlagert als sie sie verbraucht.

Zu den typischen bekannten Rhizompflanzen in der Aquaristik gehören die Speerblätter (Anubias) und die Farne (Bolbitis, Microsorum etc.)

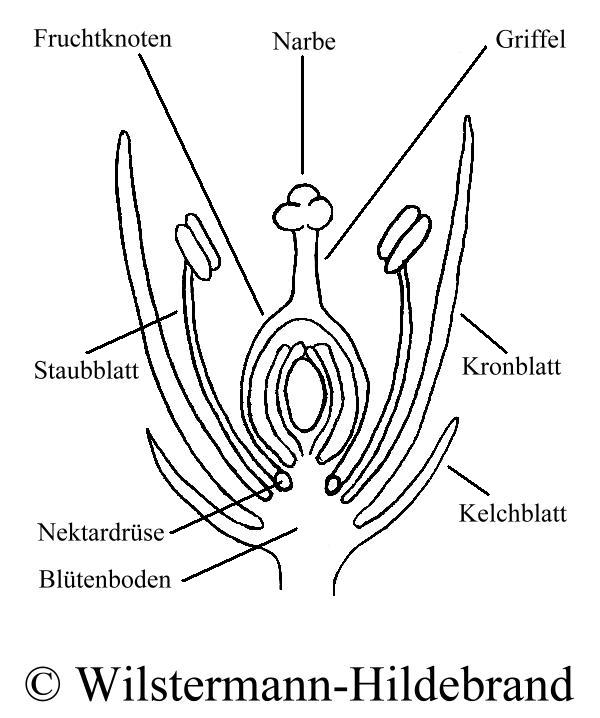

Blüten sind die generativen Organe der Pflanzen und dienen der sexuellen Fortpflanzung. Im Prinzip

handelt es sich bei den einzelnen Blütenteilen um umgewandelte Blätter an einer stark gestauchten Sproßachse. Die Blütenachse

bzw. der Blütenboden ist die direkte Fortsetzung des Blütenstiels und trägt sämtliche Blütenteile. Er kann unterschiedlich

geformt sein. Beispielsweise bildet er bei den Himbeeren den kegelförmigen Zapfen, den man vor dem Verzehr aus der Frucht

zieht. Bei Rosen ist der Blütenboden schüsselförmig. Aus dieser Basis wachsen die verschiedenen Blütenteile.

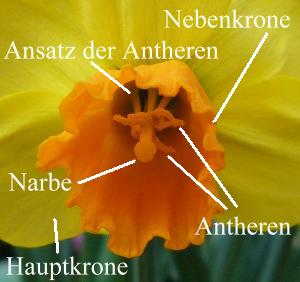

Die äußeren Teile bilden die Blütenhülle (Perianth). Die Blütenhülle kann aus unterschiedlich gestalteten

Hüllblättern gebildet werden. Die äußeren Blätter sind dann meist derber und grün. Sie werden als

Kelchblätter (Sepalen) bezeichnet. Die inneren Blätter des Perianths sind die Kronblätter (Petalen).

Die Kronblätter sind in der Regel die farblich auffälligen Blütenblätter. Sie dienen dazu Insekten oder andere Bestäuber mit

Hilfe von bunten Farben anzulocken. Durch ihre Form können sie einigen Tieren den Zugang zu Nektar und Pollen versperren bzw.

ihn speziell für andere Tiere Öffnen (z. B. lange, schmale Röhren für Schmetterlinge) und lotsen erwünschte Insekten in eine

günstige Position zur Pollenabgabe. Selten sind die Kronblätter kleiner als die Kelchblätter, die dann ihre Funktion

übernehmen (z. B. Nuphar). Bei

einigen Pflanzen sind die Hüllblätter alle gleich gestaltet. Dann spricht man von einem Perigon.Die

Perigonblätter (Tepalen) können kelchblattartig (grünlich und derb) sein (z. B. Binsen) oder kronblattartig (z. B.

Tulpe).

Die Form der Blütenhüllblätter wird beschrieben wie die der Laubblätter. Es gibt jedoch einige

Sonderformen. Ein genageltes Blatthat zum Beispiel einen schmalen, stielähnlichen unteren Abschnitt

(Nagel) und einen mehr oder weniger deutlich davon abgesetzten (z. B. durch eine Richtungsänderung), breiteren, oberen

Abschnitt (Platte). Solche Blütenblattformen findet man zum Beispiel bei Nelken.

Die Blütenhülle kann auch mehr oder weniger stark verwachsen sein. Sie bildet dann im unteren Bereich eine Röhre, die sich

nach oben hin erweitert und über den Schlund in den meist geteilten oder gelappten Saum übergeht. Die verwachsenblättrigen

Blütenhüllblätter werden je nach Grad der Verwachsung als zähnig (fast ganz verwachsen mit gezähntem Rand), lappig (2/3 bis

3/4 verwachsen), spaltig (ca. 50 %), teilig (am Grund bis maximal zu 1/3 verwachsen) oder zweilippig (verschieden hoch

verwachsen mit zwei seitlichen Einschnitten). Zweilippige Blüten findet man zum Beispiel bei der Taubnessel

(Lamiumsp.) und Wasserfreunden (Hygrophila).

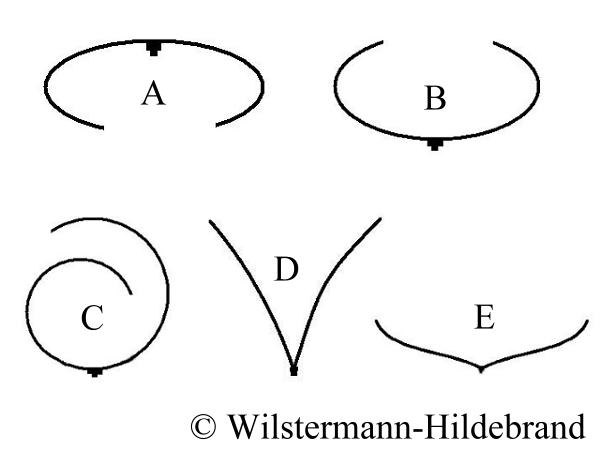

Die Blütenorgane sind in einem oder mehreren Kreisen angeordent.

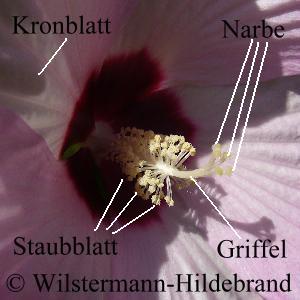

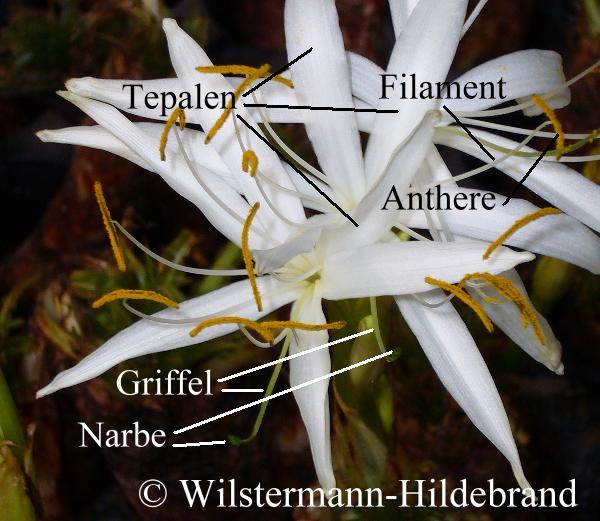

Im Inneren der Blütenhülle sind zunächst die Staubblätter. Sie bestehen aus einem feinen Staubfaden

(Filament) und dem Staubbeutel (Anthere). Diese männlichen Blütenteile produzieren den Pollen, der je nach Pflanzenart von

Wind, Wasser, Insekten oder anderen Tieren (Vögel, Fledermäuse, Schnecken) verbreitet wird. Unfruchtbare Staubblätter

(Staminodien) treten manchmal als evolutionäres überbleibsel in eingeschlechtigen, weiblichen Blüten auf. Eine Sonderform der Staminodien sind die Nektar absondernden, verschieden geformten "Honigblätter". Die

Nektar absondernden Drüsen auf diesen Blättern werden als Nektarien bezeichnet. Die Honigblätter können sehr unterschiedlich

geformt sein und auch Kronblättern ähnlich sein (z. B. Hahnenfuß, Teichrose).Die Gesamtheit der

männlichen Blütenteile wird als AndrÖzeum bezeichnet.Zu den weiblichen

Blütenteilen (GynÖzeum) gehören die Fruchtblätter, die bei Bedecktsamern meist zu einem geschlossenen Gefäß, dem Stempel,

verwachsen sind. Der Stempel besteht aus dem bauchigen Fruchtknoten, dem länglichen, flaschenhalsähnlichen Griffel und der

Narbe. Der Fruchtknoten enthält die Samenanlagen, nach der Befruchtung die Embryonen.Die Narbe ist ein oft

klebriger Abschnitt des Stempels auf dem die Pollen haften. Auf ihr keimen die PollenkÖrner und wachsen mit einem

Pollenschlauch bis zu den Samenanlagen im Fruchtknoten hinunter, wo es zur Befruchtung kommt. Durch biochemische Barrieren

kann hier von der Pflanze die Bestäubung durch fremde Arten oder auch Selbstbestäubung verhindert werden. Die Narbe kann

ungeteilt sein. Da sie aber oft aus der Verwachsung von mehreren Fruchtblättern hervorgeht, ist sie oft geteilt. Je nach

Tiefe der Teilung spricht man von lappigen oder spaltigen Narben. Wenn sich die Spaltung bis zum Fruchtknoten hinunterzieht,

spricht man von mehreren Narben. Der Griffel ist ein Stiel und dient dazu die Narbe höher in der Blüte zu

positionieren und so die Bestäubung zu optimieren. Bei einigen Pflanzen fehlt ein Griffel und die Narbe sitzt direkt auf dem

Fruchtknoten (z. B. Mohn).

Die Position des Fruchtknotens kann im Blütenquerschnitt in Bezug zum Blütenboden und den

übrigen Blütenteilen gesetzt werden. Der Fruchtknoten oberständig, wenn er auf einem kegelförmigen oder scheibenförmigen

Blütenboden höher steht, als die Ansatzstellen der übrigen Blütenorgane. Ist der Blütenboden schüssel- oder krugförmig mit

dem Fruchtknoten frei darin und den anderen Blütenteilen am Rand darum herum, dann spricht man von einem mittelständigem

Fruchtknoten. Ist der Fruchtknoten halb oder ganz im Blütenboden und fest mit ihm verwachsen, dann ist er unterständig bzw.

halbunterständig. Bei unterständigen Fruchtknoten sind nur Griffel und Narbe zu sehen.

Die Blüten der verschiedenen Pflanzengattungen sind sehr unterschiedlich geformt. Sie verfügen in der Regel über alle oben

genannten Teile. Diese können aber stark reduziert oder mit einander verwachsen sein. Die Blütenform ist charakteristisch für

Pflanzenfamilien oder Gattungen und das wichtigste Bestimmungsmerkmal. Hier sind nur einige Beispiele zu sehen.

Bei den Hakenlilien sind mehrere Blüten an einem Blütenstand.

Staubblätter und Griffel sind sehr zart und lang.

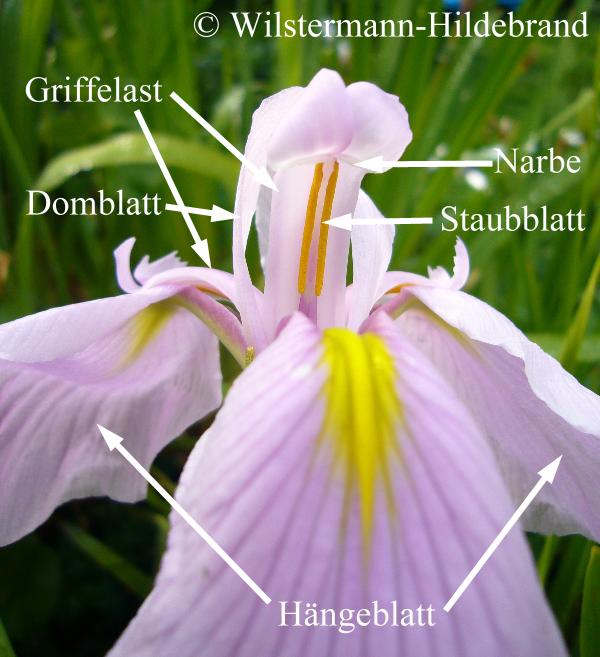

Die Irisblüte sieht auf den ersten Blick aus wie drei verwachsene Einzelblüten.

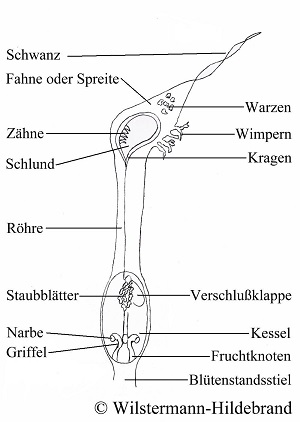

Die oft bunte Blütenscheide (Spatha) der Aronstabgewächse (Anubias, Cryptocoryne, Spatiphyllum) ist nicht Bestandteil der Blüte. Es handelt sich dabei um ein Hochblatt, ein

umgewandeltes Laubblatt unter einer Blüte oder im Bereich eines Blütenstandes. Dieses übernimmt Schutz- und/oder

Lockfunktion. Beispielsweise ist der Blütenstand der Wasserährengewächse (Aponogeton) während seiner Entwicklung von einer häutigen Spatha umhüllt, die

jedoch zur Reife der ersten Blüten aufreißt und abfällt. Bei den Wasserkelchen (Cryptocorynen) dient der obere farbige Teil der Spatha dazu Insekten anzulocken.

Blütenscheiden können aus einem Blatt bestehen (Aronstabgewächse), aus zwei (Lauch) oder selten auch aus mehreren (Mais).

Die Blüten können einzeln stehen oder in Blütenständen organisiert sein. Als Blütenstiel wird dabei der Stiel bezeichnet, der

die Blüte mit der Pflanze verbindet. Der Stiel unterhalb eines Blütenstandes ist ein Blütenstandstiel (Pedunculus). Abhängig

vom Grad der Verzweigung und der Länge der verschiedenen Blütenstandsäste werden mehr als 20 Blütenstandsformen

unterschieden. Die wichtigsten werden hier kurz vorgestellt.

Die ähre ist eine häufige Blütenstandsform. Die Einzelblüten sind ungestielt und wachsen entlang einer

Achse (Spindel). ähren sind charakteristisch für Gräser (Weizen). Kolben sind eine Sonderform der ähre.

Sie haben eine dicke fleischige Spindel, die dicht mit sehr kleinen Blüten besetzt ist. Solche Blütenstände findet man zum

Beispiel bei den Aronstabgewächsen zu denen die Wasserkelche

und Speerblätter

gehören. Auch Rohrkolben bilden Blütenkolben

aus.

Eine Traube hat im Gegensatz zur ähre gestielte Einzelblüten, die entlang einer Spindel entspringen

(Rotala, Johannisbeere, Hottonia). Bei einer Rispe

sind mehrere gestielte Blüten an den Verzweigungen der Blütenstände (Wein, Flieder). Bei einer Trichterrispe oder Spirre sind

die äußeren Seitenäste länger als die inneren. Die Spitze des Blütenstandes befindet sich an der tiefsten Stelle in einem

Trichter (Juncus,

Filipendula).

Die Thyrse ist namentlich nicht sehr bekannt. Dabei handelt es sich um ähren- oder traubenförmige

Blütenstände, bei denen an die Stelle von Einzelblüten eine ganze Gruppe tritt. Diese Blütengruppen werden als Zymen

bezeichnet und sind dadurch charakterisiert, dass sie eine Endblüte haben, die sich als erstes Öffnet, und darunter eine oder

mehrere weitere Blüten (Echinodorus,

Roßkastanie)

Bei Dolden entspringen aus einem zentralem Punkt Seitentriebe, die alle unverzweigt sind und an der Spitze

eine einzelne Blüte tragen. Die einzelnen Blüten blühen gleichmäßig von außen nach innen auf. Trugdolden oder Scheindolden sind Blütenstände, die aufgebaut sind wie Thyrsen mit verkürzten Achsen.

Dadurch stehen alle Blüten etwa auf einer Höhe und wirken wie eine Dolde. Anders als bei der Dolde blühen die Blüten der

Scheindolde von innen nach außen auf.

Blätter, die innerhalb eines Blütenstandes auftreten werden als Hochblätter oder Brakteen bezeichnet. Diese Blätter sind gegenüber den normalen Blättern oft verkleinert oder auf andere Weise verändert. Sitzt in der Achsel eines Hochblattes eine Blüte, dann handelt es sich um eine Braktee, die auch als Deckblatt bezeichnet wird. Wenn das Hochblatt den ganzen Blütenstand umhüllt, wie bei den Aronstabgewächsen (Cryptocoryne, Anubias, Spathiphyllum, Anthurium),wird es als Spatha bezeichnet. Befinden sich die Blätter am Stiel der Einzelblüte, spricht man von Brakteolen. Bei dicht gedrängt sitzenden Blüten bilden die Hochblätter einen Wirtel, ein so genanntes Involukrum. Ein Involukrum kann aber auch bei Einzelblüten auftreten. Wenn alle Brakteolen in einem einzigen Wirtel unter dem Kelch stehen, wird das als Außenkelch oder Epicalyx bezeichnet.

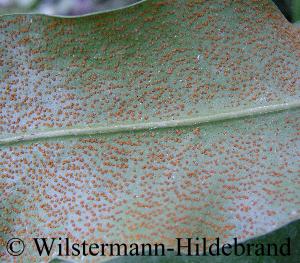

Farne und Moose sind keine Blütenpflanzen. Sie bilden Sporen, die in Sporenbehältern heranreifen. Diese Organe sind meist

sehr klein und unscheinbar. Teilweise sind sie auch unter Wasser oder unter der Erde.

Es gibt zahlreiche Typen von Früchten. Grundsätzlich werden Einzelfrüchte und Sammelfrüchte unterschieden. Zu den

Einzelfrüchten gehören alle, die aus einem einzigen Fruchtknoten hervorgegangen sind. Bei Sammelfrüchten verwachsen im

Verlauf der Fruchtreife verschiedene Fruchtknoten mit einander. Desweiteren werden Schließfrüchte, die geschlossen abfallen,

Streufrüchte, die ihre Samen herausschleudern, und Zerfallfrüchte unterschieden. Bekannte Formen von

Schließfrüchte sind bei Einzelfrüchten die Steinfrucht bzw. bei Sammelfrüchten die Sammelsteinfrucht. Dabei handelt es sich

um eine Frucht, deren Wand eine steinharte Innenschicht (Kern, Stein) hat, die von saftigem oder zumindest fleischigem Gewebe

umgeben ist. Steinfrüchte sind zum Beispiel Kirsche und Walnuß. Sammelsteinfrüchte sind z. B. Brombeeren. Bei Nußfrüchten ist die äußere Fruchtwand dagegen trocken. Sie kann holzig, ledrig oder häutig sein. Meistens

beinhaltet sie nur einen Samen. Bei Sammelnußfrüchten spricht man auch von Nüßchen. Diese findet man zum Beispiel bei

Erdbeeren oder Echinodorus. Sind Fruchtwand und

Samenschale stark mit einander verwachsen, dann bezeichnet man das bei einem oberständigem Fruchtknoten als Karyopse

(Süßgräser). Eine Achäne ist dagegen eine Nußfrucht aus einem unterständigen Fruchtknoten. Die Fruchtwand und die Samenschale sind verwachsen und manchmal

tritt ein Pappus auf. Ein Pappus ist ein zum Flugorgan umgebildeter Haarkelch. Oft findet mach solche

Früchte an KÖrbblütengewächsen. Bekannt ist dafür zum Beispiel der Löwenzahn, der zur Fuchtreife als "Pusteblume" dasteht.

Auch Rohrkolben (Typha) und Wollgras

(Eriophorum) bilden Achänen aus. Auch die Früchte von Najas sind Achänen. Sie haben aber keinen Pappus.

Bei Beere ist die äußere Schicht auch bei der Reife noch weich. Die meist vielzähligen Samen sind direkt in

das Fruchtfleisch eingebettet. Beeren findet man zum Beispiel bei Wein, Gurken und Kürbis.

Zu den Streufrüchten gehört die Balgfrucht oder auch die Sammelbalgfrucht. Die Balgfrucht wird aus

einem einzelnen Fruchtblatt gebildet. Bei der Samenreife springt die Frucht entlang einer einzigen Naht auf. Bei

Sammelbalgfrüchten sind mehrere solche Früchte miteinander verwachsen. Das ist zum Beispiel bei Aponogeton der Fall.

Auch Kapseln sind Streufrüchte. Sie bestehen aus zwei oder mehr Fruchtblättern. Sie sind ungefächert oder

durch mehrere Scheidewände in einzelne Fächer unterteilt. Bei der Reife Öffnen sich die Kapseln verschiedener Pflanzen

unterschiedlich. Bei der Schwertlilie klappen die

Kapseln an der Spitze auf. Bei Sauerklee (Oxalis) oder Knabenkraut (Orchis) bilden sich Längsritzen. Die Kapseln von Mohn

(Papaver) und Glockenblume (Primula) bilden

Poren aus. Gauchheil (Anagallis) und Bilsenkraut (Hyoscyamus) haben einen Deckel am

oberen Kappselende, der bei der Reife abfällt und beim Siebenstern (Trientalis) zerfällt die gesamte Kapsel. Bei Bachbungen

(Didiplis und Peplis)

zerfallen die Kapseln nicht.

Literatur:

W. Rothmaler (2002): Exkursionsflora von Deutschland - Band 2: Gefäßpflanzen - Grundband.- 18., bearbeite Auflage, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg und Berlin

E.F. Welle (2004): Kleines Repetitorium der Botanik.- Dr. Felix Büchner Handwerk und Technik - Hamburg O. Schmeil (1911): Leitfaden der Botanik.- 44. Auflage Verlag von Quelle und Meyer in Leipzig

© Wilstermann-Hildebrand 2000 - 2025

Impressum

Datenschutzerklärung