Die Kartoffel gehört zur Gattung Solanum und zur Familie der Solanaceae (Nachtschattengewächse) Alle Pflanzen dieser Gattung sind giftig. Vom Schwarzen Nachtschatten (Solanum nigrum) und vom Bittersüßen Nachtschatten (Solanum dulcamara) ist das vermutlich Allgemein bekannt. Meist sind es die grünen Pflanzenteile und unreife Früchte, die Giftstoffe enthalten. Bei Tomate (Solanum lycopersicum) und Aubergine (Solanum melongena) sind die reifen Früchte essbar. Unreife Früchte enthalten Solanin, dass zu Durchfall und Atemlähmung führt. Bei Kartoffeln sind nur die unterirdischen Speicherknollen eßbar. Die aus der Knolle keimenden Sprosse dürfen auf keinen Fall gegessen werden. Sie enthalten bis zu 15 Mal mehr Giftstoffe als die Früchte. Man kann die Triebe aber entfernen und die Knolle noch verwenden. Auch grüne Stellen an den Knollen können Solanin enthalten und sollten großzügig entfernt werden. Rohe Kartoffel-Knollen sind nicht giftig, aber der menschliche Körper kann die darin enthaltene Stärke erst nach dem Kochen verwerten. Darum taugen rohe Kartoffeln als Nahrung wenig.

Die Kartoffel stammt aus der Andenregion. Es wird vermutet, dass die ersten Kartoffeln zwischen 1564 und 1570 nach Spanien importiert wurden. Von dort aus gelangten sie zunächst nach Italien und dann in den Rest des kontinentalen Europas. Nach Groß Britannien wurde die Kartoffel vermutlich direkt durch die Engländer eingeführt. Wie viele andere Pflanzen aus der Neuen Welt wurden sie zunächst als Zierpflanzen kultiviert. Die ersten Kartoffeln in Europa sollen rotschalige Sorten mit großen Violetten Blüten gewesen sein (Bülow 2000).

|

|

|

| Blühende

Kartoffel (Solanum tuberosum) auf einem Feld. |

Der

Argentinische Nachschatten (Solanum bonariense) ist ein bis zu 1,5 m hoch werdender Strauch. |

Der

Blaue Kartoffelstrauch (Solanum rantonnetii) blüht den ganzen Sommer über. |

Die Kartoffel war eine Rarität und ihre Blüten erfreuten sich großer Beliebtheit. Die Knollen wurden dagegen als Schweinefutter verwendet. Die frühen europäischen Sorten schmeckten nicht. Sie waren "kratzig" wegen eines verhältnismäßig hohen Anteils an Solanin in den Knollen (Bülow 2000). Außerdem war der Knollenansatz sehr gering. Da sie als Zierpflanzen und nicht als Nahrungspflanzen eingeführt worden waren, hatte man keine der guten Speisesorten aus den Anden mitgebracht. Es dauerte mehrere Jahrzehnte bis hier wohlschmeckende Sorten herausgezüchtet worden waren.

1621 erschien ein Kochbuch mit Kartoffelrezepten, verfasst von dem Bendektinerabt Caspar Plautz. Der Anbau als Speisekartoffel war zu der Zeit aber eine Seltenheit. Erst 1716 wurde in Sachsen und 1738 in Preußen mit dem Speisekartoffelanbau begonnen. Aber lange konnte sich das neue Nahrungsmittel nicht flächendeckend durchsetzen. "Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht", sagt man. Vermutlich haben auch Vergiftungen durch den Verzehr der Früchte dazu geführt, dass sie zunächst als Gemüse so unbeliebt war. 1756 gab der Preußenkönig Friedrich II den Befehl Kartoffeln anzubauen. Eine Anweisung, die sich bei der Bevölkerung nur unter militärischer Kontrolle durchsetzen ließ. Bereits 30 Jahre später war die Kartoffel dann in Deutschland weit verbreitet. In Irland wurde sie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderds zum wichtigsten Nahrungsmittel. The Great Famine, eine Hungersnot, die in den Jahren von 1845 bis 1851 viele Iren zum Auswandern zwang, hatte seine Ursache in einer Kartoffelkrankheit, die in Irland zu der Zeit ganze Ernten vernichtete.

|

Die Kartoffel ist eine einjährige krautige Pflanze. Sie hat, behaarte unpaarig gefiederte Blätter, die bis zu 30 cm lang und 15 cm breit werden. Die Blütenstände sind Trugdolden mit etwa 8 bis 10 weißen, rot-violetten oder blau-violetten, fünfzähligen Blüten. Sie haben einen Durchmesser von etwa 3 bis 4 cm. Die gelben Antheren stehen frei und aufrecht. Die Kronblätter sind miteinander verwachsen. Die Beeren sind klein und grün-gelb. Sie enthalten wie Tomaten viele Samen. Die Früchte sind giftig und dürfen weder roh noch gekocht gegessen werden. Die Kartoffel bildet unterirdische Ausläufer mit Schuppenblättern an den Knoten. An ihrer Spitzen bilden sich durch verstärktes Dickenwachstum Sproßknollen. Die Schuppenplätter der Knollen gehen verloren und die Knospen in den Achseln bleiben als "Augen" zurück. Aus ihnen treibt die Knolle nach einer Ruhezeit neue Sproße.

|

Die Kartoffel hat n = 12 Chromosomen. Das Genom der Kartoffel ist vollständig sequenziert. Es wurden über 800 Gene gefunden, die für Krankheitsresistenzen wichtig sind. Man möchte dieses neue Wissen nuzten, um die Qualität neuer Sorten zu verbessern und die Entwicklungsdauern neuer Sorten zu verkürzen. Von den ersten Kreuzungen bis zur fertigen Sorte benötigt man heute etwa 10 bis 12 Jahre. Das sich nun Resistenzen mit einem Gentest feststellen lassen erleichtert die Arbeit. Es können gezielt Elternsorten kombiniert werden, die gute Anlagen haben und bei den Nachkommen sofort nicht resistente aussortiert werden.

Es gibt heute weltweit etwa 5500 Kartoffelsorten. In Europa sind etwa 400 zugelassen und in Deutschland sind rund 200 registriert. 2011 waren es 206. Nicht registrierte Sorten und nicht zertifiziertes Planzgut darf in Deutschland nicht als Pflanzkartoffel gehandelt werden. Zulassungen gelten 10 Jahre (Sortenschutz 30 Jahre). Wird keine Verlängerung vom Züchter beantragt, darf die Sorte nicht weiter angebaut werden. Das ist zum Beispiel bei der Sorte "Linda" der Fall gewesen. 1974 war sie als geschützte Sorte eingetragen worden. 2004 wurde aber keine Verlängerung der Zulassung vom Sorteninhaber beantragt. Nach Auslauf des Sortenschutzes hätten auch andere Produzenten Pflanzkartoffeln verkaufen können ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Nachdem aber keine Zulassung beim Bundessortenamt mehr vorlag wurde der Anbau unmöglich. Da es sich um eine wichtige Sorte handelt, wurde lange um die Wiederaufnahme gekämpft. 2010 bekam die Sorte eine neue Zulassung und darf nun wieder angebaut und als Pflanzgut gehandelt werden. Die ältesten, eingetragenen Sorte ist 2011 "Hansa" von 1956.

Als Speisekartoffeln dürfen auch Sorten aus dem Ausland importiert werden, die nicht beim Bundessortenamt registriert sind.

´Cherie´ ist eine festkochende, aromatische, rotschalige

Züchtung aus Frankreich.

Diese sehr frühe Sorte gibt es seit 1997. Sie ist nicht beim

deutschen Bundessortenamt eingetragen

und darum nur als Speisekartoffel nicht als Pflanzkartoffel bei uns

erhältlich.

Einige Kartoffelsorten haben nur regionale Bedeutung. Viele werden nur von Liebhabern vermehrt, weil ein Handel mit dem Pflanzgut nicht zugelassen ist. Es liegt teilweise aber auch an verhältnismäßig geringen Erträgen, mangelnder Resistenz gegen Krankheiten oder an der Knollenform. Sehr lange Knollen werden bei der maschinellen Ernte zu einem größeren Anteil beschädigt. Das "Bamberger Hörnchen" ist eine festkochende Sorte, die um 1870 bei Bamberg gezüchtet wurde. Sie war 2008 die "Kartoffel des Jahres." Die Knollen sind länglich und leicht gebogen. Das macht die maschinelle Ernte schwierig.

Viele der Kartoffelknollen haben eine hell braune Schale und ein weißes bis gelbliches Inneres. Seltener sind bei uns Sorten mit roter oder violetter Schale oder solche, die auch im Inneren intensiv gefärbt sind. Die schottische ´Blue Salad Potato´, ´Blauer Schwede´(= Blue Congo"), ´Blaue Anneliese´ und ´Violetta´ haben eine violette Schale und violettes Fleisch. Die ´Rote Emma´ und ´Red Cardinal´ sind außen und innen hell rot.

|

|

|

Die rotschalige ´Laura´ ist eine vorwiegend festkochende,

mittelfrühe Kartoffelsorte. Sie ist seit 1998 beim Bundessortenamt eingetragen. |

Diese blaufleischige Kartoffelsorte ist als ´Blue Congo´und ´Blauer Schwede´ bekannt. Sie ist vorwiegend festkochend bis mehligkochend. |

Je nach Verwendung werden Speisekartoffeln (für den menschlichen Verzehr) und Wirtschaftskartoffeln (für Industriestärke und Alkohol) unterschieden. Es gibt spezielle "Veredlungssorten", die sich besonders gut für die Herstellung von Kartoffelfertigprodukten eignen. Ein Beispiel ist "Bintje", die gut als Frischware gegessen werden kann, aber auch viel für die Produktiuon von Pommes Frites und Chips genutzt wird. Auch die Sorte "Agria" kann zu Pommes verarbeitet werden.

Wirtschaftssorten werden für die Produktion von Stärke und Alkohol, z. B. von Wodka, angebaut. "Amflora" ist eine Sorte für die Stärkegewinnung. Durch eine gentechnische Veränderung besteht ihre Stärke nur aus Amylopektin und enthält nicht zusätzlich Amylose wie bei anderen Kartoffeln. Dadurch eignet sie sich sehr gut für die Herstellung von Papier, Textilien und Klebstoff.

Bei den Speisesorten werden drei Kochtypen unterschieden. Festkochende

Kartoffeln eignen sich besonders gut für Salate, Salzkartoffeln,

Pellkartoffeln und Gratins. Bekannt sind hier vor allem Hansa,

Linda und Sieglinde. Auch Baltica, Cilena, Nicola und Selma gehören

in diese Gruppe. Festkochende Kartoffeln bleiben beim Kochen fest und haben eine glatte, feuchte

Schnittfläche. Die Knollen sind meist etwas länglich.

Vorwiegend festkochende Kartoffelsorten können auch als Salz- Pell- und Bratkartoffeln verwendet werden. Sie eignen sich aber zusätzlich für Eintöpfe, Aufläufe, Puffer und Röstis. Zu dieser Gruppe gehören beispielsweise Agria, Arkula, Arnika, Atica, Berber, Blue Congo, Christa, Desirée, Gloria, Granola, Leyla, Liu, Marabel, Quarta, Rikea, Rosara, Satina, Secura und Solara. Sie haben meist länglich ovale Knollen.

Mehligkochende Kartoffelsorten haben einen besonders hohen Stärkegehalt. Sie sind nach dem Kochen trocken und haben eine grobkörnige Schnittfläche. Sie neigen dazu beim Kochen stark aufzuplatzen. Darum sind sie weniger gut als Salz- und Pellkartoffel geeignet. Sie werden bevorzugt für Pürees, Eintöpfe, Knödel und Puffer verwendet. Auch für Folienkartoffeln verwendet man sie. Mehlig kochende Sorten sind Adretta, Aula, Freya, Irmgard, Karlena und Likaria. Die Knollen der mehligen Sorten sind rundlich oval.

Die festkochende

´Annabelle´ ist nicht

beim Bundessortenamt eingetragen, darf aber als Pflanzkartoffel gehandelt werden, weil sie in einem Vertragsstaat (Niederlande) anerkannt ist. |

´Belana´ ist eine frühe, festkochende Kartoffel. Sie eignet sich gut für Salate und als Salzkartoffel. |

Festkochend und rotschalig: ´Franceline´. Als Speisekartoffel erhältlich, aber nicht als Saatkartoffel. |

| mehligkochend | vorwiegend festkochend | festkochend | |

| sehr früh | Leyla Sunita |

Bellarosa Corinna Gloria Paroli Solist |

Annabelle Glorietta |

| früh | Gunda Finka |

Colomba Cosma Gala Marabel |

Alexander Belana Cilena Goldmarie Sieglinde |

| mittelfrüh / mittelspät | Adretta Afra Blauer Schwede Bintje |

Agria Anuschka Belmonda Blaue St. Galler Laura LunaRossa Red Emmalie |

Allians Bamberger Hörnchen Bernina Franceline La Ratte Ramona |

| spät | Ackersegen Voran |

Jelly Laura Soraya |

Blaue Anneliese Linda Rosa Tannenzapfen |

Kartoffeln können in allen gut durchlässigen Böden kultiviert werden. Als Starkzehrer werden sie im Garten auf die im Herbst mit Mist gedüngten Flächen gepflanzt (1. Tracht). Ganz frischen Mist vertragen Kartoffeln aber nicht. Bei einer Düngung direkt vor der Pflanzung kann reifer Kompost oder Hornspäne verwendet werden. Hohe Stickstoffgaben steigern den Ertrag, senken aber das Aroma. Etwa 1 kg Stickstoff (rein N) pro 100 Quadratmeter sind genug. Wichtig ist eine regelmäßige Düngung mit Kalium und Magnesium. Eine gute Versorgung verbessert die Lagerfähigkeit, die Kartoffeln zerkochen weniger, sind weniger mehlig und besser im Geschmack. Etwa 60 g Minaraldünger (z. B. Blaukorn mit 17/12/12/2) reichen aus. Bei zusätzlicher Kompost oder Mistgabe ist die Hälfte genug.

Um die Ansammlung von Kartoffelkrankheiten im Boden weitestesgehend zu vermeiden, sollten Kartoffeln nur alle 4 Jahre auf der gleichen Fläche stehen. Ein Gartenplan hilft hier den Ãberblick zu behalten. Es werden im Handel zertifizierte Pflanzkartoffeln angeboten, die garantiert frei von Krankheiten sind. Sie werden anders gelagert als Speiskartoffeln. Speisekartoffeln werden außerdem manchmal mit Keimhemmern behandelt. Auf der Packung ist dann angegeben "nach der Ernte behandelt".

Pflanz- oder Saatkartoffeln stellt man im Frühjahr bei etwa 10 bis 15 °C an einen hellen Platz zum Vorkeimen. Die Keime sollen etwa 1 bis 2 cm lang und dunkel grün sein. Helle, dünne Triebe brechen beim Pflanzen leicht ab. Das Vorkeimen dauert etwa 4 bis 5 Wochen. Nicht vorgekeimte Kartoffeln pfanzt man ab Anfang April, vorgekeimte ab Mitte April. Schweren Böden sind im Frühjahr oft lange zu nass für Kartoffeln. Hier werden dann ab Ende April vorgekeimten Kartoffeln gesetzt. Mit Lochfolien und Vliesen abgedeckt können die Pflanzen den letzten Frösten wiederstehen. Der Abstand in der Reihe beträgt ca. 30 bis 35 cm zwischen den Reihen 65 bis 75 cm. Die Knollen werden so hoch mit Erde bedeckt, wie ihr eigner Durchmesser ist (Knollendicke = Pflanztiefe). Nachdem die Triebe die Oberfläche erreicht haben wird Beikraut entfernt und zum ersten Mal angehäufelt.

19.3.2012 Vorgekeimte ´Blue Congo´ |

2.5.2012 Um die Vorgänge besser beobachten zu können, habe ich die Kartoffeln nur auf das Substrat gelegt. |

11.5.2012 Am 11. Mai haben die ersten Triebe Blütenknospen. |

Die als Speisekartoffel gekaufte, rotschalige ´Franceline´ (zwei Wochen später ausgelegt als ´Blue Congo´) keimt langsamer und lange nicht so kräftig wie die Saatkartoffeln von ´Blue Kongo´. Sie wurde nach der Ernte mit Keimhemmern behandelt. Dadurch kann man sie besser lagern. |

Blüte von ´Blue Congo´ |

Rechts ist die ursprüngliche Saatkartoffel zu sehen. Sie ist ausgelaugt und matschig. Links sieht man eine neue Knolle an einer Wurzelspitze. |

Werden die Kartoffeln in Dämme gepflanzt erwärmt sich der Boden schneller und die Erntereife wird früher erreicht. Außerdem erleichtert das später die Ernte. Margit Rusch (2010) beschreibt in ihrem Buch wie man Kartoffeln in einem Strohkasten, auf der Wiese in einer Schicht Heu oder in einem alten Faß kultiviert.

Geerntet wird, wenn das Laub welk und abgestorben ist. Dann

sind die Knollen erntereif. Ihre Schale ist fest und sie lösen

sich leicht von den Stolonen ohne Schaden zu nehmen. Es werden

verschiedene

Reifegruppen unterschieden. Sehr

frühe

Sorten (z. B. Colette, Agata, Amandine, Frühgold, Finka, Gloria

und Leyla) reifen innnerhalb von 90 bis 110 Tagen. Sie können als

kleine Frühkartoffeln aber bereits ab Ende Mai oder Anfang Juni

geernetet werden, wenn sie vorgekeimt Ende März gepflanzt worden

sind. Dann kann das Kraut noch grün. Für die

Ernte wird dann das Kraut abgeschlegelt oder totgespritzt

und damit ein Reifeprozess ausgelöst, der die Ablösung der

Knollen vom Rhizom erleichtert und die Schale fester werden lässt.

Das passiert etwa 2 Wochen vor der Ernte. Erntet man

Frühkartoffeln später

ab Juni/Juli, wenn das Kraut selbst welkt, sind die Knollen

größer und die Schale fester.

Danach reifen die frühe Sorten (z. B. Arnika, Cilena, Karlena, Marabel, Renate, Rikea, Sieglinde) mit einer Kulturzeit von 110 bis 130 Tagen, die im Juli/August geerntet werden. Diese Sorten sind bis zum Herbst lagerfähig. Mittelfrühe Sorten haben eine Vegetationsperiode von 130 - 150 Tagen (z.B. Bintje, Victoria, Agria, Pamela, Linda, Hansa, Nicola). Sie werden ab August geerntet und eignen sich zum Einlagern über Winter. In dieser Gruppe gibte es sehr viele Sorten. Mittelspäte und späte Sorten sind erst nach 150 bis 170 Tagen erntereif (z.B. Aula, Donella, Saturna). Sie werden im Septemper/Oktober gerodet. Sie können dann bis zum Frühsommer gelagert werden. Kartoffeln für die Lagerung müssen voll ausgereift sein.

Gerrodet werden die Knollen mit einer Grabegabel bei

trockner

Witterung. Etwa 1 bis 2

Stunden lässt man sie an der Luft abtrocknen. Gelagert werden

Kartoffeln bei 4 bis 8 °C in luftigen, dunklen Räumen bei 92

bis 95 % Luftfeuchtigkeit. Zu hell gelagerte Kartoffeln werden

grün und ungeniesbar. Bei Lagerung unter 1 °C wandelt sich die

Stärke in Zucker um und die Kartoffeln werden untypisch

süß. Bei zu geringer Leuftfeuchte schrumpeln die Kartoffeln

und treiben früh aus. Ãpfel gasen Ethylen aus, dass ebenfalls

die Keimung von Kartoffeln fördert. Sie sollten darum getrennt

gelagert werden.

Im Erwerbsanbau werden die Kartoffeln mit Traktoren und Kartoffelrodern geerntet. Durchschnittlich etwa 32 bis 47 Tonnen erzielen deutsche Landwirte pro Hektar (Schnitt von 2004 bis 2009). Die meisten Anbauflächen gibt es in Niedersachsen. Dort ist auch der durchschnittliche Hektarertrag recht hoch (44,34 t/ha in 2004 bis 2009). Es werden in Niedersachsen jährlich etwa 5000 t Kartoffeln geerntet, deutschlandweit etwa 11.500 t.

Hauptproduzent ist China. Dort werden auf mehr als 4,5 Millionen Hektar Kartoffeln angebaut. An zweiter Stelle steht Russland mit etwas mehr als 2 Millionen Hektar, dicht gefolgt von den Ländern der Europäischen Union.

Trotz optimierter Anbau- und Erntemethoden, dem gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und strengen Kontrollen des Pflanzguts wird der Kartoffelertrag stark von Krankheitserregern reduziert. Es wird geschätzt, dass etwa ein Fünftel der Erntemenge durch Kartoffelkrankheiten verloren geht. Es gibt Kartoffelsorten, die mehr oder weniger starke Resistenzen gegen verschiedene Kartoffelkrankheiten aufweisen. Die Krankheitserreger ihrerseits neigen zur Bildung von Rassen, die die Abwehrmechanismen der Pflanzen durchbrechen können. Auch Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel kommen vor.

Die Kraut- und Knollenfäule ist eine Erkrankung die durch den Pilz Phytophthora infestans ausgelöst wird. An den Blatträndern bilden sich dunkel braune Flecken, die sich schnell vergrößern. Bei feuchter Witterung bildet sich auf der Blattunterseite ein weißer Pilzrasen. Bei Befall der Knollen ist das Innere braun verfärbt. Die Erkrankung reduziert den Ertrag der Kartoffeln besonders in feuchten Jahren stark. Diese Kartoffelkrankheit war Ursache für große Hungersnöte 1845 und 1848 in Irland, die Hunderttausende zum Auswandern nach Amerika zwangen. In Deutschland herrschte 1917/18 eine große Epedimie und verschlimmerte so die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges.

Im Erwerbsanbau sind regelmäßige Spritzungen mit Antipilzmitteln notwendig. Dabei werden wechselnde Wirkstoffe verwendet um Resistenzbildung zu vermeiden. Es gibt ein Vorhersagesystem mit dem günstige Witterungen und hohe Sporenflugwahrscheinlichkeiten festgestellt werden. Entsprechend kann der Landwirt gezielt spritzen, wenn Gefahr besteht. Durch das Abschlegeln oder Totspritzen des Krautes zwei bis drei Wochen vor der Ernte wird der Ãbertritt des Erregers aus dem Kraut in die Knolle verhindert.

Im Hausgarten sind vorbeugende Maßnahmen zu empfehlen.

Ein weiter

Abstand zwischen den Pflanzen erleichtert das Abtrocknen. Die Reihen

sollten dem Verlauf der Hauptwindrichtung folgen. Ãbermässige

Stickstoffdüngung müssen vermieden werden, weil sie die

Pflanzen

anfälliger machen.

Zertifiziertes Saatgut ist garantiert frei von

Erregern. Verwendet man Saatkartoffeln statt Speisekartoffeln als

Vermehrungsmaterial schleppt man sich den Erreger also nicht ein.

Befallenen Pflanzen sofort entfernen. Alle

Ernterückstände und Knollen müssen

sorgfältig von den Anbauflächen entfernt werden, damit die

Sporen daran nicht überdauern können. Kartoffeln sollten nur

alle 4 Jahre auf die gleiche Fläche. Resistente Sorten sind zu

bevorzugen. Es gibt jedoch viele Rassen des Pilzes. Meist werden die

Resistenzen neuer Sorten schnell durchbrochen. Zur Unterstützung

ist der Einsatz wechselnder Fungizide sinnvoll. Auch Tomaten können von der Kraut- und Braunfäule befallen werden und sollten nicht in der Nähe der Kartoffeln stehen.

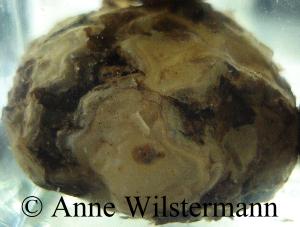

Kartoffelschorf ist eine häufige Bakterieninfektion. Der Erreger Streptomyces scabies verursacht meist keine Ertragsminderung. Durch die Bildung von schorfigen Stellen auf der Schale der Kartoffeln sinkt ihr Marktwert, die Lagerfähigkeit wird herabgesetzt und Folgeinfektionen durch andere Erreger werden durch die aufgeraute Schale begünstigt.

Kartoffel mit extremem Schrofbefall

Die Schwarzbeinigkeit und Knollenfäule werden durch das Bakterium (Erwinia carotovora) ausgelöst. Um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern tötet die Kartoffel die an die Infektion angrenzenden Zellen ab und es kommt zur Bildung von Nekrosen. Kartoffelsorten sind unterschiedlich anfällig für Schwarzbeinigkeit. "Sieglinde" und "Selma" sind zum Beispiel hoch resistent. Bei anfälligen Sorten faulen die Knollen und es bilden sich Nekrosen an der Stängelbasis. Pflanzenteile sind vergilbt und verkrüppelt. Die Fiederblätter hängen nach unten und rollen die Ränder nach oben. Am Stängel oder in den Blattachseln können sich Luftknollen bilden. Die gefäße verbräunen und die Pflanzen sterben ab. Das Bakterium ist sehr ansteckend und verbreitet sich schnell im Bestand und im Lager. Der jährliche Schaden wird auf 50 - 100 Mill. US$ geschätzt.

Der halbkugelige, gelb-schwarz gestreifte Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decimlineata) und seine Larven fressen ausschließlich das Kraut von Kartoffeln. Zum Schluss bleiben nur noch die Blattrippen übrig. Die Kartoffelpflanze wird geschwächt und bildet weniger und kleinere Knollen, wenn sie nicht schon vorher abstirbt.

Der Käfer und die orangen Larven sind sehr auffällig und können leicht abgesammelt werden. Regelmäßige kontrollieren!

Es wurden transgene Kartoffeln gezüchtet, die ein Endotoxin produzieren, dass die fressenden Käfer und Larven vergiftet. Es ist eine Substanz aus Bacillus thuringiensis tenebrionis. Bt-Päperate zum Aussprühen werden als biologisches Pflanzenschutzmittel angeboten. Die fressenden Insekten nehmen den Bacillus auf. Das Toxin zerstört ihren Verduungstrakt und die Schädlinge sterben. Nützlinge werden nicht geschädigt.

Es gibt eine ganze Reihe von Viren, die von Blattläusen auf Kartoffeln übertragen werden können. Dazu gehören der Kartoffelblattroll-Virus (PLRV), das Potato Spindel Tuber Viroid (PSTVd), Kartoffelvirus A und Y und das Acuba-Mosaik-Virus. Andere Viren wie das Kartoffelvirus X (PVX) werden nicht durch Blattläuse übertragen, sondern durch Kontakt mit kontminierten Pflanzenteilen.

Bei einer Infektion mit dem Blattrollvirus rollen sich die Blätter an den Seiten nach oben. Der Knollenertrag wird durch die Infektion um bis zu 87% reduziert. Es gibt resistente Kartoffelsorten. Bei der Spindelknollenkrankheit (PSTVd) werden spindelförmige Knollen mit rissiger Schale gebildet. Der Etrag kann um bis zu 40 % reduziert sein. Ãbertragen wird der Erreger durch Kontakt der Pflanzen untereinander, durch Pollen und auch über die Samen. Es gibt Sorten, die weniger anfällig sind.

L. Bülow (2000): Anaerobe und Pathogen-induzierte Resistenzgenexpression in transgenen Kartoffeln.- Dissertation, Univerität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig

M. Rusch (2010): Anders gärtnern - Permakulturelemente im

Hausgarten.- Ãkobuch, Staufen bei Freiburg

Wikipedia

Alte

Kartoffelsorten: Probleme mit der legalen Weitergabe von Pflanzgut

Bayrischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau: Information zum Kartoffelanbau im Nutzgarten

Landwirtschaftskammer

NRW: Kartoffelanbau